Die verkaufte Braut

Februar 2026 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Komische Oper in drei Akten (1866)

In deutscher Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln.

Komponist: Bedřich Smetana. Libretto: Karel Sabina.

Empfohlen ab 8 Jahren.

Die Liebe gegen den Willen der Eltern durchzusetzen, ist auf dem Land keine leichte Aufgabe. Besonders wenn man als Außenseiter gilt, stehen die Chancen bei den Schwiegereltern schlecht – vor allem, wenn auch noch viel Geld im Spiel ist. Was Hans mit dem Heiratsvermittler Kezal aushandelt, ohne seine geliebte Marie einzuweihen, erfordert eine gehörige Portion Chuzpe – und droht beinahe zu scheitern. Erst ganz am Ende wird klar: Die Verlobung mit einem bestimmten Mann, den Hans rhetorisch geschickt als sich selbst ausgibt, war doch ein genialer Schachzug. Und wieder einmal zeigt sich: Die Komödie ist nur eine Tragödie, die in letzter Minute abgewendet wurde.

INHALT

ERSTER AKT

Es ist Frühling und die Dorfbewohner feiern ausgelassen das Kirchweihfest. Sie preisen die Freuden der jungen Liebe, warnen aber auch vor der Eintönigkeit des Ehelebens. Marie klagt ihrem Geliebten Hans, dass sie heute auf Wunsch ihrer Eltern einem Unbekannten versprochen werden soll. Hans versucht sie zu beruhigen und ermutigt sie, sich dem Willen der Eltern zu widersetzen. Marie fühlt sich nicht besser, bekräftigt aber ihre Liebe zu Hans und schwört ihm die Treue – wenn nur ihre Eltern sie nicht zwingen würden, einen anderen zu heiraten. Da Hans ruhig bleibt, zweifelt Marie an seiner Liebe. Sie fragt ihn nach seiner Herkunft; Hans erzählt, dass er aus wohlhabender Familie stammt, nach dem Tod seiner Mutter aber vom Hof seines Vaters und dessen neuer Frau verstoßen wurde. Die beiden Liebenden versichern sich ihrer Zuneigung. Maries Eltern, Kruschina und Kathinka, beraten sich mit Heiratsvermittler Kezal. Dieser preist sein Können und besteht darauf, dass die Eheschließung auch ohne Maries Zustimmung legitim sei. Er erinnert Kruschina daran, dass er Maries Hand bereits vor Jahren Tobias Micha versprochen habe. Kathinka ist empört, dass ihr Mann ohne ihre Zustimmung entschieden hat. Marie weigert sich standhaft. Als Kruschina und Kezal weiter drängen, gesteht Marie ihre Liebe zu Hans und lehnt den Vertrag zwischen Kezal und ihrem Vater ab. Kezal schlägt vor, dass Kruschina mit Tobias Micha spricht, während das Fest mit Tanz und Trank weitergeht.

ZWEITER AKT

Die Männer trinken, Hans stößt auf sein Glück an. Kezal lobt den Wert des Geldes. Tobias Michas Sohn Wenzel, überfordert mit der Situation, möchte sich von seiner Verlobung befreien und Marie kennenlernen. Marie erkennt in ihm sofort ihren zukünftigen Bräutigam. Sie warnt ihn, dass seine zukünftige Frau einen anderen liebt und ihn unglücklich machen wird. Sie erfindet einen heimlichen Verehrer und überredet Wenzel zu einem Schwur: Er soll auf Marie verzichten und ihr nie mehr nahekommen.

Kezal versucht, Hans von Marie zu trennen. Er preist Geld über Liebe und bietet Hans eine wohlhabende andere Frau an. Hans lehnt zunächst ab, doch Kezal bietet ihm 300 Gulden, um Marie freizugeben. Hans unterschreibt den Vertrag – aber nur, um seinen eigenen Plan in Gang zu setzen. Er jubelt heimlich: Der Weg zur Heirat mit Marie ist frei. Kezal informiert die Dorfbewohner über den Vertrag. Diese und Kruschina sind entsetzt über einen solchen "Verkauf der Braut".

DRITTER AKT

Ein Wanderzirkus unterbricht Wenzels trübe Gedanken. Der Direktor kündigt die Hauptattraktionen an: Tänzerin Esmeralda, ein Indianerhäuptling, ein Menschenfresser und ein amerikanischer Bär. Doch Muff, der Indianerdarsteller, erklärt, dass der Bärenimitator betrunken ist. Es gibt keinen Ersatz – der Bärenanzug passt niemandem. Da entdeckt man Wenzel, der die passende Größe hat. Der Direktor macht ihm ein Angebot: Wenn er als Bär tanzt, bekommt er Esmeralda zur Frau. Als Esmeralda ihm schöne Augen macht, vergisst Wenzel schnell seine Zweifel und die Mahnungen seiner Mutter.

Wenzel will nichts mehr von Marie wissen, im Gegensatz zu seinen Eltern Tobias und Agnes Micha. Marie erfährt von dem angeblichen Verrat Hans’ und glaubt Kezal, als dieser ihr den Vertrag zeigt. Kathinka und Kruschina raten Marie, sich mit Wenzel zu verloben. Der ist einverstanden – er erkennt in ihr das Mädchen, das ihn zum Schwur brachte. Marie trauert um Hans, will nichts mehr von ihm wissen und lässt ihn nichts erklären. Kezal will nun endgültig den „Brautverkauf“ vollziehen. Marie ist erschüttert, dass Hans zustimmt. Doch plötzlich erkennt Tobias Micha in Hans seinen lange verlorenen Sohn. Hans’ Plan geht auf: Da er Tobias Michas Sohn ist, hat er Marie gar nicht an einen anderen verkauft. Marie muss sich entscheiden – für Hans oder Wenzel. Die Entscheidung fällt leicht: Sie wählt Hans.

Die Eltern des glücklichen Paares lachen über Kezals Scheitern, der sich geschlagen gibt. Plötzlich wird ein entflohener Bär gemeldet – es ist Wenzel im Kostüm. Er wird von allen ausgelacht, besonders von seiner Mutter Agnes beschimpft. Tobias Micha versöhnt sich mit seinem Sohn – der Hochzeit von Hans und Marie steht nun nichts mehr im Weg.

Programm und Besetzung

Dauer: ca. 2 Stunden 50 Minuten

Dirigent: Tomáš Hanus

Regie: David Bösch

Bühnenbild: Patrick Bannwart

Kostüme: Falko Herold

Beleuchtung: Michael Bauer

Chorleitung: Stellario Fagone

Dramaturgen: Rainer Karlitschek, Lukas Leipfinger

Kruschina: Bálint Szabó

Kathinka: Juliane Banse

Marie: Emily Pogorelc

Micha: Martin Snell

Agnes: Katja Pieweck

Wenzel: Ya-Chung Huang

Hans: Pavol Breslik

Kezal: Martin Winkler

Springer: Kevin Conners

Esmeralda: Erika Baikoff

Muff: Paweł Horodyski

Bayerisches Staatsorchester

Chor der Bayerischen Staatsoper

Nationaltheater München

Am Anfang der Geschichte der Münchner Oper steht der höfische Prunk des jungen italienischen "dramma per musica", jener neuen, zunächst elitären, später aber - in Venedig - schnell volkstümlich werdenden Form musikalischen Theaters. Der Kurfürst Ferdinand Maria errichtete im Herkulessaal der Residenz ein Saaltheater, in dem vor der Hofgesellschaft die ersten italienischen Operndarstellungen inszeniert wurden. Gleichzeitig baute er nach einem Plan seines Vaters Maximilian I. das erste freistehende Opernhaus Deutschlands, indem er das alte Kornhaus, den sogenannten "Haberkasten" am Salvatorplatz, zu einem Barocktheater umgestaltete. Die höfische Ausstattungsoper bediente sich dabei meist mythologischer Stoffe und allegorischer Figuren zur Huldigung an den Fürstenhof. Oft trat die technische Ausstattung mit Flugmaschinen, Seeschlachten und Triumphzügen in Wettstreit mit der Musik.

Unter der Regierung des Kurfürsten Max II. Emanuel in den Jahren 1679 bis 1726 setzte die italienische Oper ihren Siegeszug in München fort. Sein Nachfolger Max III. Joseph ließ dann auch von Francois Cuvilliés das "teatro nuovo pressa la residenza", das Residenztheater erbauen - auch heute noch als "Cuvilliés-Theater" Opernbesuchern aus aller Welt ein Begriff. Aus dem "dramma per musica" war inzwischen die "opera seria" mit dem Kult der Arie, des Belcanto, der Primadonnen und Kastraten geworden. Allmählich entwickelten sich aber überall aus der Bürgerschicht volkstümliche Opern und Singspiele. Die Stoffe der Mythologie und der Fürstenhuldigung wichen lebensnäheren Bezügen aus dem bürgerlichen Bereich. Neue entscheidende Anstöße kamen dabei etwa aus der revolutionären französischen "opéra comique" oder dem Wiener und Leipziger Singspiel.

Aus einer Mischung verschiedenster Stilelemente besteht die "opera buffa", die Mozart mit 19 Jahren noch unter der Regentschaft von Max III. Joseph als seine erste Münchner Auftragsoper mit dem Titel La finta giardiniera komponiert hatte. Sechs Jahre später schrieb er im Auftrag des Kurfürsten Karl Theodor seine "opera seria", den Idomeneo zu Ende, ein Werk das - am 29. Januar 1781 im Residenztheater uraufgeführt - für den 25-jährigen Mozart einen entscheidenden Durchbruch bedeutete.

Das Nationaltheater am Max-Joseph-Platz in München ist der Spielort der Bayerischen Staatsoper und des Bayerischen Staatsballetts.

Das Nationaltheater können Sie sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des MVV sehr gut erreichen.

Mit dem MVV

S-Bahn: S 1 - 8 Marienplatz

U-Bahn: U 3, 6 Marienplatz, U 3 - 6 Odeonsplatz

Bus: 52, 131 Marienplatz, 100 Odeonsplatz

Straßenbahn: 19 Nationaltheater

Mit dem Auto

Anfahrt über den Altstadt-Ring in die Maximilianstraße.

Parkgarage Max-Joseph-Platz: geöffnet Montag bis Sonntag 6.00 Uhr morgens - 2.00 Uhr nachts

Von 18 Uhr bis 8 Uhr können Sie die Nachtpauschale von € 10,- in Anspruch nehmen.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

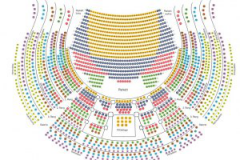

Sitzplan

Sitzplan