Faust

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Komponist: Charles Gounod. Libretto von Jules Barbier und Michel Carré.

Empfohlen ab 14 Jahren

Oper in fünf Akten (1869)

Auf Französisch. Mit Übertiteln in Deutsch und Englisch. Neue Produktion.

Auf seiner verzweifelten Suche nach dem Sinn des Lebens schließt der alternde Gelehrte Faust einen Pakt mit dem Teufel. Méphistophélès kauft ihm seine Seele ab und verspricht ihm ewige Jugend und Liebe. Faust verliebt sich in Marguerite, doch sie verlässt ihn bald. Nachdem sie ihr Kind getötet hat, verfällt Marguerite dem Wahnsinn, geht jedoch moralisch überlegen aus der Begegnung mit Faust hervor.

Von den zahlreichen Vertonungen des wohl berühmtesten Stoffes der deutschen Literaturgeschichte ist die Oper des Franzosen Charles Gounod vielleicht die bekannteste. Im 19. Jahrhundert entwickelte die französische Oper eine große Vorliebe für deutsche Themen, ging dabei aber oft frei mit der Umgestaltung für das Libretto um. Aus Goethes Original schufen die erfolgreichen französischen Librettisten Michel Carré und Jules Barbier (auch Autoren von Les Contes d’Hoffmann) einen wirkungsvollen Operntext mit einer starken Dramaturgie der Kontraste – Trinkgelage stehen neben intimen Balladen, Soldatenchöre neben kirchlichen Bittgesängen. Nicht zuletzt wegen ihrer unsterblichen Arien ist Faust nach Bizets Carmen die erfolgreichste französische Oper.

Handlung

Erster Akt

Faust sitzt in seinem Studierzimmer. Er ist alt und der dauernden Grübeleien über den Sinn des Lebens überdrüssig, weshalb er seinem Leben ein Ende setzen will. In dem Moment, als er den Giftbecher zu seinem Munde führen will, hört er von draußen den Gesang junger Frauen: « Toute la nature / S’éveille à l’amour » („Die ganze Natur erwacht zur Liebe“). Faust hadert mit Gott und dem Leben. Auf seinen Ruf nach Satan hin erscheint Méphistophélès und verheißt ihm Ruhm und Reichtümer. Daran aber hat Faust kein Interesse, denn er begehrt Jugend und Liebe. Prompt lässt Mephisto das Bild Marguerites (Margarethes) erscheinen, das Faust so sehr fasziniert, dass er sich dem Bösen verschreibt. Er erhält einen Verjüngungstrank und verlässt mit Mephisto die Gelehrtenstube.

Zweiter Akt

Viel Volk hat sich zur Kirmes vor der Stadt versammelt. Valentin tritt auf, der sich der Einberufung zu militärischen Verpflichtungen stellen muss, und betrachtet ein Amulett, das er von seiner Schwester Marguerite bekommen hat. Er unterstellt seine Schwester der Fürsorge seines Freundes Siébel. Wagner stimmt ein fröhliches Lied an, um die sorgenvollen Gedanken zu vertreiben, wird aber von Méphistophélès unterbrochen, der seinerseits das „Rondo vom goldenen Kalb“ anstimmt, in das die gesamte Gesellschaft mit einstimmt. Anschließend prophezeit er, dass Wagner beim nächsten Festungssturm zu Tode kommen wird, dass auch Valentins Ende nahe bevorstehe und dass jede Blume, die Siébel anfasst, verwelken wird. Anschließend preist er mit höhnischen Worten die Schönheit Marguerites. Valentin dringt zornig auf den Spötter ein, doch vermag seine Waffe nichts gegen den magischen Schutz, der Mephisto umgibt. Allein der Kreuzgriff des Schwertes drängt Mephisto zurück. Die Menge zerstreut sich, und Faust erinnert Mephisto an die schöne Frau, die er ihm gezeigt hat. Marguerite tritt auf, weist aber das Geleit zurück, das Faust ihr anbietet.

Dritter Akt

Siébel pflückt im Garten nahe bei Marguerites Haus Flieder und Rosen, um Marguerite einen Strauß zu hinterlegen, doch schnell welken die Blumen in seiner Hand. Erst nachdem er sie in Weihwasser getaucht hat, ist der Bann gebrochen. Faust und Mephisto treten auf. Méphistophélès legt ein Schmuckkästchen vor Marguerites Tür nieder, das sie bald darauf findet. Sogleich öffnet sie es und legt den enthaltenen Schmuck an. Mephisto berichtet Marthe vom Tode ihres Gatten und macht ihr gleichzeitig Komplimente, die sie sich auch gefallen lässt. Währenddessen gelingt es Faust, sich Marguerite zu nähern, die ihn mit ihrer Reinheit bezaubert. Mephisto beschwört den Zauber der Nacht, um Marguerite mit Liebe zu erfüllen. Faust ist von ihrer Unschuld fasziniert und will sich von ihr entfernen, doch Mephisto hält ihn zurück, so dass Faust die Liebesworte hört, die Marguerite, sich alleine wähnend, von ihrem Fenster aus leise in die Nacht spricht. Beide stürzen sich jubelnd in die Arme, während Mephisto teuflisch lachend abgeht.

Vierter Akt

Marguerite sitzt in ihrer Stube und beklagt ihr trauriges Los, da sie von Faust verlassen wurde und von ihren Freundinnen verspottet wird. Im Wahnsinn darüber hat sie ihr Kind getötet. Siébel besucht sie, um sie zu trösten, doch Marguerite sucht den Trost der Kirche. Sie will im Dom die Vergebung des Himmels erbitten, aber Méphistophélès erscheint und zerstört ihre letzte Hoffnung auf Gottes Gnade. Marguerite bricht ohnmächtig zusammen. Währenddessen ist Faust, den seine Untreue reut, zurückgekehrt und versucht, Marguerite ans Fenster zu locken. Valentin fordert von ihm Rechenschaft, es kommt zum Handgemenge. Valentin bezeichnet Marguerites Amulett als entweiht und wirft es von sich. Mephisto unterstützt Faust im Kampf, so dass er ohne Schwierigkeiten seinen Gegner niederstechen kann. Er reißt Faust mit sich fort. Durch das Getöse des Kampfes angelockt, kommen Leute herbei. Marguerite kniet bei ihrem sterbenden Bruder, dessen letzte Worte seiner Schwester zum Fluch werden.

Fünfter Akt

Faust und Méphistophélès befinden sich auf dem Blocksberg zur Feier der Walpurgisnacht. In einem prächtigen Saal tobt ein orgiastisches Bacchanal. Doch schon nach kurzer Zeit hat Faust eine Erscheinung: Er sieht Marguerite mit einem roten Streifen um den Hals wie von einem Henkersbeil. Für Faust gibt es kein Halten, und er verlangt von Mephisto, zu Marguerite gebracht zu werden. Die Szene verwandelt sich. Marguerite ruht im Kerker und harrt nun des Schuldspruchs vor Gericht. Mit tiefer Bewegung betrachtet Faust die Schlafende. Sie erwacht und umarmt ihn, durchbebt von der Erinnerung an ihre erste Begegnung. Mephisto drängt auf rasche Flucht, doch Marguerite weicht bei seinem Anblick schaudernd zurück. Faust versucht, sie gewaltsam mitzunehmen, doch sie entzieht sich seinem Zugriff und bricht zusammen. Mephisto brüllt: „Gerichtet!“, ein himmlischer Chor aber antwortet: „Gerettet!

Programm und Besetzung

Dirigentin: Nathalie Stutzmann

Regie: Lotte de Beer, Lisenka Heijboer

Bühnenbild: Christof Hetzer

Kostüme: Jorine van Beek

Licht: Benedikt Zehm

Chor: Christoph Heil

Dramaturgie: Peter te Nuyl

Faust: Jonathan Tetelman (2026: 8., 13., 16., 19., 22., 27. Februar); Piotr Beczała (2026: 24., 30. Juli)

Méphistophélès: Kyle Ketelsen

Marguerite: Olga Kulchynska (2026: 8., 13., 16., 19., 22., 27. Februar); Ailyn Pérez (2026: 24., 30. Juli)

Valentin: Florian Sempey (2026: 8., 13., 16., 19., 22., 27. Februar); Boris Pinkhasovich (2026: 24., 30. Juli)

Wagner: Thomas Mole (2026: 8., 13., 16., 19., 22., 27. Februar); Andrew Hamilton (2026: 24., 30. Juli)

Siebel: Emily Sierra

Marthe Schwerdtlein: Dshamilja Kaiser

Bayerisches Staatsorchester

Chor der Bayerischen Staatsoper

Nationaltheater München

Am Anfang der Geschichte der Münchner Oper steht der höfische Prunk des jungen italienischen "dramma per musica", jener neuen, zunächst elitären, später aber - in Venedig - schnell volkstümlich werdenden Form musikalischen Theaters. Der Kurfürst Ferdinand Maria errichtete im Herkulessaal der Residenz ein Saaltheater, in dem vor der Hofgesellschaft die ersten italienischen Operndarstellungen inszeniert wurden. Gleichzeitig baute er nach einem Plan seines Vaters Maximilian I. das erste freistehende Opernhaus Deutschlands, indem er das alte Kornhaus, den sogenannten "Haberkasten" am Salvatorplatz, zu einem Barocktheater umgestaltete. Die höfische Ausstattungsoper bediente sich dabei meist mythologischer Stoffe und allegorischer Figuren zur Huldigung an den Fürstenhof. Oft trat die technische Ausstattung mit Flugmaschinen, Seeschlachten und Triumphzügen in Wettstreit mit der Musik.

Unter der Regierung des Kurfürsten Max II. Emanuel in den Jahren 1679 bis 1726 setzte die italienische Oper ihren Siegeszug in München fort. Sein Nachfolger Max III. Joseph ließ dann auch von Francois Cuvilliés das "teatro nuovo pressa la residenza", das Residenztheater erbauen - auch heute noch als "Cuvilliés-Theater" Opernbesuchern aus aller Welt ein Begriff. Aus dem "dramma per musica" war inzwischen die "opera seria" mit dem Kult der Arie, des Belcanto, der Primadonnen und Kastraten geworden. Allmählich entwickelten sich aber überall aus der Bürgerschicht volkstümliche Opern und Singspiele. Die Stoffe der Mythologie und der Fürstenhuldigung wichen lebensnäheren Bezügen aus dem bürgerlichen Bereich. Neue entscheidende Anstöße kamen dabei etwa aus der revolutionären französischen "opéra comique" oder dem Wiener und Leipziger Singspiel.

Aus einer Mischung verschiedenster Stilelemente besteht die "opera buffa", die Mozart mit 19 Jahren noch unter der Regentschaft von Max III. Joseph als seine erste Münchner Auftragsoper mit dem Titel La finta giardiniera komponiert hatte. Sechs Jahre später schrieb er im Auftrag des Kurfürsten Karl Theodor seine "opera seria", den Idomeneo zu Ende, ein Werk das - am 29. Januar 1781 im Residenztheater uraufgeführt - für den 25-jährigen Mozart einen entscheidenden Durchbruch bedeutete.

Das Nationaltheater am Max-Joseph-Platz in München ist der Spielort der Bayerischen Staatsoper und des Bayerischen Staatsballetts.

Das Nationaltheater können Sie sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des MVV sehr gut erreichen.

Mit dem MVV

S-Bahn: S 1 - 8 Marienplatz

U-Bahn: U 3, 6 Marienplatz, U 3 - 6 Odeonsplatz

Bus: 52, 131 Marienplatz, 100 Odeonsplatz

Straßenbahn: 19 Nationaltheater

Mit dem Auto

Anfahrt über den Altstadt-Ring in die Maximilianstraße.

Parkgarage Max-Joseph-Platz: geöffnet Montag bis Sonntag 6.00 Uhr morgens - 2.00 Uhr nachts

Von 18 Uhr bis 8 Uhr können Sie die Nachtpauschale von € 10,- in Anspruch nehmen.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

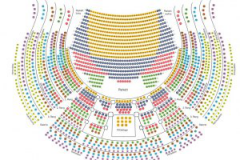

Sitzplan

Sitzplan