Fidelio

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Oper in zwei Akten (1814)

Koproduktion mit der English National Opera

Empfohlen ab 16 Jahren

In deutscher Sprache. Mit deutschen und englischen Übertiteln.

Als Mann verkleidet und unter dem Namen „Fidelio“ erschleicht sich Leonore das Vertrauen des Gefängniswärters Rocco und seiner Tochter Marzelline. So gelangt sie in den Hochsicherheitstrakt, in dem ihr Ehemann Florestan von Don Pizarro tyrannisch eingekerkert wurde. Florestan ist in Lebensgefahr, doch Leonore lässt sich nicht abschrecken und setzt alles daran, ihn zu befreien. Schließlich gelingt die Rettung jedoch nur durch das Eingreifen eines Gesandten des Herrschers. Am Ende erfüllt ein utopischer Schlusschor die Bühne – als Plädoyer für Freiheit und Gerechtigkeit, aber auch als Anklage gegen Angst und Unterdrückung menschlicher Existenz.

Handlung

Zwei Jahre vor der Eröffnungsszene, der Edelmann Florestan ausgesetzt oder versucht, bestimmte Verbrechen des Adligen Pizarro auszusetzen hat. Aus Rache hat Pizarro heimlich eingesperrt Florestan im Gefängnis, über die er Gouverneur ist.

Der Gefängniswärter des Gefängnisses, Rocco, hat eine Tochter, Marzelline, und einen Diener (oder Assistent), Jaquino. Florestan Ehefrau Leonore, kam zu Rocco Tür als Beschäftigungs Junge sucht gekleidet und Rocco engagierte sie.

Auf Bestellungen, Rocco gibt seit Florestan abnehmRationen, bis er fast zu Tode gehungert.

Platz: Eine spanische Staatsgefängnis, ein paar Meilen von Sevilla

Zeit: Ende des 18. Jahrhunderts

Erster Akt

Florestan wird von Don Pizarro, der sich vor kompromittierenden Enthüllungen Florestans fürchtet, widerrechtlich in Kerkerhaft gefangengehalten. Florestans Frau Leonore schleust sich unter dem Namen Fidelio als Bursche verkleidet beim Kerkermeister Rocco ein. Roccos Tochter Marzelline verliebt sich in Fidelio, wobei sie ihren Bräutigam Jaquino vernachlässigt. Fidelio nutzt Roccos Vertrauen aus, um mit ihm den Kerker zu besuchen. Dieser macht jedoch zur Bedingung, dass Fidelio nicht zu einem besonders gehüteten Gefangenen gehen darf. Leonore ahnt, dass es sich dabei um ihren Gatten handelt.

Pizarro erscheint zur Inspektion, weil er erfahren hat, dass der Minister zur Untersuchung des Kerkers erscheinen will, und stellt deshalb Wachen auf. Er kann Florestan nun nicht mehr am Leben lassen, da der Minister diesen sonst entdecken würde. Deshalb befiehlt er Rocco, Florestan zu töten. Dieser lehnt ab, kommt jedoch nicht umhin, ein Grab für Florestan zu schaufeln, wobei er sich von Fidelio helfen lässt. Angstvolle Unruhe breitet sich in Leonore aus. Sie bittet Rocco darum, dass die Gefangenen ans Tageslicht gelassen werden, erkennt ihren Gatten unter diesen jedoch nicht. Pizarro ist verärgert über Roccos Eigenmächtigkeit.

Zweiter Akt

Florestan hat eine Fiebervision, in der er Leonore, einem Engel gleich, zu sehen glaubt. Leonore bittet Rocco, dem Gefangenen Wein und Brot geben zu dürfen; sie erkennt dabei ihren Gatten, er sie aber nicht. Als Pizarro erscheint, stellt Florestan ihn – den Urheber seiner Leiden – zur Rede. Pizarro, mit einem Dolch in der Hand, geht auf Florestan zu. Da wirft sich Fidelio zwischen die beiden, zieht eine Pistole und bedroht Pizarro. Gerade in diesem Moment kündigt Trompetenschall die Ankunft des Ministers an. Pizarro will fliehen. Florestan und Leonore sinken einander in die Arme. Der Minister tritt auf und erkennt in Pizarros Gefangenem seinen Freund Florestan. Die Kerker werden geöffnet; alle Gefangenen sind frei. Leonore und Florestan werden durch den Chor hoch gelobt

Programm und Besetzung

Dauer: ca. 2 Stunden 50 Minuten

Dirigent: Yoel Gamzou

Regie: Calixto Bieito

Bühnenbild: Rebecca Ringst

Kostüme: Ingo Krügler

Licht: Reinhard Traub

Choreografie-Assistenz: Heidi Aemisegger

Dramaturgie: Andrea Schönhofer

Chor: Christoph Heil

Don Fernando: Alexander Grassauer

Don Pizarro: Josef Wagner

Florestan: Benjamin Bruns

Leonore: Johanni van Oostrum

Rocco: René Pape

Marzelline: Mirjam Mesak

Jaquino: Caspar Singh

1. Gefangener: Dafydd Jones

2. Gefangener: Paweł Horodyski

Bayerisches Staatsorchester

Chor der Bayerischen Staatsoper

Nationaltheater München

Am Anfang der Geschichte der Münchner Oper steht der höfische Prunk des jungen italienischen "dramma per musica", jener neuen, zunächst elitären, später aber - in Venedig - schnell volkstümlich werdenden Form musikalischen Theaters. Der Kurfürst Ferdinand Maria errichtete im Herkulessaal der Residenz ein Saaltheater, in dem vor der Hofgesellschaft die ersten italienischen Operndarstellungen inszeniert wurden. Gleichzeitig baute er nach einem Plan seines Vaters Maximilian I. das erste freistehende Opernhaus Deutschlands, indem er das alte Kornhaus, den sogenannten "Haberkasten" am Salvatorplatz, zu einem Barocktheater umgestaltete. Die höfische Ausstattungsoper bediente sich dabei meist mythologischer Stoffe und allegorischer Figuren zur Huldigung an den Fürstenhof. Oft trat die technische Ausstattung mit Flugmaschinen, Seeschlachten und Triumphzügen in Wettstreit mit der Musik.

Unter der Regierung des Kurfürsten Max II. Emanuel in den Jahren 1679 bis 1726 setzte die italienische Oper ihren Siegeszug in München fort. Sein Nachfolger Max III. Joseph ließ dann auch von Francois Cuvilliés das "teatro nuovo pressa la residenza", das Residenztheater erbauen - auch heute noch als "Cuvilliés-Theater" Opernbesuchern aus aller Welt ein Begriff. Aus dem "dramma per musica" war inzwischen die "opera seria" mit dem Kult der Arie, des Belcanto, der Primadonnen und Kastraten geworden. Allmählich entwickelten sich aber überall aus der Bürgerschicht volkstümliche Opern und Singspiele. Die Stoffe der Mythologie und der Fürstenhuldigung wichen lebensnäheren Bezügen aus dem bürgerlichen Bereich. Neue entscheidende Anstöße kamen dabei etwa aus der revolutionären französischen "opéra comique" oder dem Wiener und Leipziger Singspiel.

Aus einer Mischung verschiedenster Stilelemente besteht die "opera buffa", die Mozart mit 19 Jahren noch unter der Regentschaft von Max III. Joseph als seine erste Münchner Auftragsoper mit dem Titel La finta giardiniera komponiert hatte. Sechs Jahre später schrieb er im Auftrag des Kurfürsten Karl Theodor seine "opera seria", den Idomeneo zu Ende, ein Werk das - am 29. Januar 1781 im Residenztheater uraufgeführt - für den 25-jährigen Mozart einen entscheidenden Durchbruch bedeutete.

Das Nationaltheater am Max-Joseph-Platz in München ist der Spielort der Bayerischen Staatsoper und des Bayerischen Staatsballetts.

Das Nationaltheater können Sie sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des MVV sehr gut erreichen.

Mit dem MVV

S-Bahn: S 1 - 8 Marienplatz

U-Bahn: U 3, 6 Marienplatz, U 3 - 6 Odeonsplatz

Bus: 52, 131 Marienplatz, 100 Odeonsplatz

Straßenbahn: 19 Nationaltheater

Mit dem Auto

Anfahrt über den Altstadt-Ring in die Maximilianstraße.

Parkgarage Max-Joseph-Platz: geöffnet Montag bis Sonntag 6.00 Uhr morgens - 2.00 Uhr nachts

Von 18 Uhr bis 8 Uhr können Sie die Nachtpauschale von € 10,- in Anspruch nehmen.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

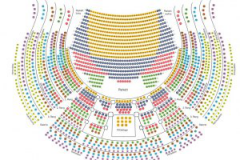

Sitzplan

Sitzplan