Rigoletto

März 2026 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Komponist: Giuseppe Verdi. Libretto von Francesco Maria Piave nach dem Drama Le Roi s’amuse von Victor Hugo.

Empfohlen ab 14 Jahren.

Melodram in drei Akten (1851)

In italienischer Sprache. Mit Übertiteln in Deutsch und Englisch. Neuproduktion.

Ein Herrscher kann tun, was er will. Sein gesamtes Umfeld ist ihm untergeordnet, niemand darf ihm widersprechen, alle müssen seine Launen ertragen. Nur einer darf ihm den Spiegel vorhalten, ja ist sogar verpflichtet, den Herrscher zu kritisieren – der Narr. Doch was geschieht, wenn gerade dieser Narr seine wichtigste Aufgabe vernachlässigt und sich stattdessen in den Dienst der moralischen Entgleisungen des Tyrannen stellt? In seinem Drama Le Roi s’amuse geht der französische Dramatiker Victor Hugo dieser Ausgangslage mit einem skrupellosen Lustkönig und einem seelisch deformierten, buckligen Hofnarren nach.

Giuseppe Verdi hielt das Stück für „großartig, kraftvoll und mit einer der größten Rollen, die das Theater aller Länder und Zeiten rühmen“. Rigoletto wurde 1851 in Venedig uraufgeführt und war das erste Werk der später so genannten „Trilogia popolare“ (neben La traviata und Il trovatore), mit der Verdi seinen Weltruhm begründete. Einige seiner bekanntesten Melodien stammen aus dieser Oper – insbesondere die Arie des Herzogs über das angeblich flatterhafte Herz der Frau: „La donna è mobile“. Immer wieder tritt die Kraft der Natur hervor, die der Mensch durch sein Verhalten selbst herausfordert – besonders dramatisch in der Gewitterszene. Gildas tugendhafte Arien spiegeln Sehnsucht nach Liebe und das Verlangen nach emotionaler Erfüllung, wie sie wohl jeder junge Mensch vom Leben erwartet. Und das große Quartett im dritten Akt stellt die gegensätzlichen Absichten der vier Hauptfiguren eindrucksvoller gegenüber als jede Oper davor oder danach.

Handlung

Erster Akt

Erstes Bild: Im Palast des Herzogs von Mantua

Auf einem Ball in seinem Palast unterhält sich der Herzog von Mantua mit dem Höfling Borsa über ein unbekanntes, schönes Bürgermädchen, das er wiederholt in der Kirche gesehen hat. Der Herzog wendet sich der Gräfin Ceprano zu, die er für sich gewinnen will (Questa o quella). Sein buckliger Hofnarr Rigoletto verspottet den Ehemann der Gräfin, worauf dieser, unterstützt von den übrigen Höflingen, Rache schwört. Der Höfling Marullo überrascht die übrigen Höflinge mit der Nachricht, dass Rigoletto eine Geliebte habe (Gran nuova! Gran nuova!). Als Rigoletto dem Herzog vorschlägt, Ceprano verhaften oder köpfen zu lassen, um freie Bahn bei der Gräfin zu haben, beschließen die Höflinge, sich an Rigoletto zu rächen. Der Graf von Monterone, dessen Tochter vom Herzog entehrt wurde, erscheint auf dem Fest, um vom Herzog Rechenschaft zu fordern. Monterone wird von diesem abgewiesen und wird von Rigoletto ebenfalls verspottet (Ch’io gli parli). Monterone verflucht daraufhin den Herzog sowie Rigoletto und wird festgenommen.

Zweites Bild: Dunkle Sackgasse vor Rigolettos Haus

Der Fluch hat Rigoletto zutiefst beunruhigt. Nun eilt er nach Hause, um sich zu überzeugen, dass seine Tochter Gilda in Sicherheit ist (Quel vecchio maledivami!). In einer Sackgasse trifft er auf den Mörder Sparafucile, der ihm seine Dienste anbietet (Un uom di spada sta). Rigoletto weist ihn ab, erkundigt sich aber, wo er Sparafucile im Falle des Falles finden könne.

Rigoletto erkennt Parallelen zwischen sich und dem Mörder (Pari siamo! … io la lingua, egli ha il pugnale). Als er nach Hause kommt (Figlia! … – Mio padre!), wird er von Gilda nach ihrer Herkunft und Familie gefragt. Er verweigert ihr aber die Auskunft und nennt ihr nicht einmal seinen Namen (Padre ti sono, e basti). Rigoletto schärft Gilda ein, das Haus außer zum Kirchgang nicht zu verlassen. Giovanna, Gildas Gesellschafterin, wird ermahnt, die Haustüre immer geschlossen zu halten. Dann kehrt er in den Palast zurück. Der verkleidete Herzog hat sich aber bereits in Rigolettos Haus geschlichen und erkennt, dass die Unbekannte aus der Kirche Rigolettos Tochter ist. Er stellt sich Gilda als armer Student vor und erklärt ihr seine Liebe (È il sol dell’anima, la vita è amore). Währenddessen bereiten vor dem Haus die Höflinge die Entführung Gildas vor. Giovanna meldet, dass draußen Schritte zu hören sind, woraufhin der Herzog durch den Hinterausgang verschwindet.

Gilda schaut ihm versonnen von ihrem Balkon nach (Gualtier Maldè!), aber die maskierten Höflinge stehen mit einer Leiter bereit, um die vermeintliche Geliebte Rigolettos zu entführen. Rigoletto kehrt, von bösen Ahnungen getrieben, zurück. Die Höflinge machen ihn glauben, sie würden gerade die Gräfin Ceprano entführen. Rigoletto wird maskiert, er hält die Leiter, die aber nicht an Cepranos Haus, sondern an sein eigenes angelegt wird. Erst als er Gildas Hilferuf hört (Soccorso, padre mio!), wird ihm klar, was gespielt wird; er sucht in seinem Haus vergeblich nach seiner Tochter (wobei er nicht „Gilda, Gilda“ ruft, wie in etlichen Einspielungen und Inszenierungen zu hören ist), und er erinnert sich erneut an Monterones Fluch (Ah, la maledizione).

Zweiter Akt

Im Palast des Herzogs

Im Palast ist der Herzog verärgert, dass seine neue Geliebte entführt wurde (Ella mi fu rapita! … Parmi veder le lagrime). Als die Höflinge ihm erzählen, sie hätten diese entführt und bereits in sein Schlafzimmer gebracht, eilt er freudig zu ihr. Rigoletto kommt auf der Suche nach Gilda in den Palast und fordert von den Höflingen, die ihn verhöhnen (Povero Rigoletto!), Auskunft über das Schicksal seiner Tochter. Die Höflinge erschrecken zwar, als sie erfahren, dass es sich bei Gilda um Rigolettos Tochter handelt, aber sie verweigern ihm den Zutritt zum Herzog, worauf er sie in ohnmächtiger Wut beschimpft (Cortigiani, vil razza dannata).

Gilda kommt aus dem Schlafzimmer des Herzogs und wirft sich in die Arme ihres Vaters (Mio padre! – Dio! Mia Gilda!). Rigoletto muss erkennen, dass seine Tochter nicht nur entführt und entehrt wurde, sondern sich auch in den Herzog verliebt hat. In diesem Moment wird Monterone auf dem Weg zum Kerker vorbeigeführt. Als Monterone beklagt, dass er den Herzog vergebens verflucht habe, schwört Rigoletto dem Herzog Rache (Sì, vendetta, tremenda vendetta).

Dritter Akt

Straße vor Sparafuciles Haus, dreißig Tage später

Um seine Tochter von ihrer Liebe zum Herzog abzubringen, besucht Rigoletto mit ihr heimlich die Schenke Sparafuciles und zeigt ihr, wie der verkleidete Herzog (La donna è mobile) nun Sparafuciles Schwester Maddalena umgarnt (Un dì, se ben rammentomi). Er schickt seine Tochter, als Mann verkleidet, nach Verona und beauftragt (wieder ohne seinen wahren Namen zu nennen: Egli è ‚delitto‘ ,punizion‘ son io – Er heißt ‚Verbrechen‘, ich heiße ‚Strafe‘) Sparafucile, den Herzog zu ermorden und ihm dessen Leiche in einem Sack zu übergeben (Venti scudi hai tu detto?). Als der Mörder die Tat ausführen will, stellt sich ihm seine Schwester in den Weg und bittet um das Leben des Gastes (Somiglia un Apoll quel giovine … io l’amo). Sparafucile lässt sich nach einigem Zögern umstimmen und will ersatzweise den nächsten Mann ermorden, der zur Tür hereinkommt, da er von Rigoletto schon den Vorschuss für eine Leiche erhalten hat. Gilda hat einen Teil des Gesprächs zwischen Sparafucile und Maddalena belauscht, sie beschließt, ihr Leben für den immer noch von ihr geliebten Herzog zu opfern (Io vo’ per la sua gettar la mia vita). Sie geht, gemäß Rigolettos Anweisung für die Flucht aus Mantua schon als Mann verkleidet, in die Schenke und wird von Sparafucile während des Höhepunkts eines Gewitters erstochen.

Um Mitternacht erscheint Rigoletto, um den Sack mit der Leiche in Empfang zu nehmen. Er glaubt schon, seine Rache sei gelungen (Della vendetta alfin giunge l’istante!), als er aus der Ferne die Stimme des Herzogs hört. Rigoletto öffnet den Leichensack und hält seine sterbende Tochter im Arm. Sie bittet ihren Vater noch um Vergebung, dann stirbt sie (V’ho ingannato … colpevole fui …). Rigoletto erkennt, dass sich der Fluch Monterones nicht am Herzog, sondern an ihm erfüllt hat (Ah, la maledizione).

Programm und Besetzung

Dirigent: Maurizio Benini

Regie: Barbara Wysocka

Bühne: Barbara Hanicka

Kostüme: Julia Kornacka

Licht: Marc Heinz

Chor: Christoph Heil

Dramaturgie: Malte Krasting

Der Herzog von Mantua: Bekhzod Davronov

Rigoletto: Igor Golovatenko (2026: 7., 11., 14., 17., 19., 22., 24. März); Ludovic Tézier (2026: 28., 31. Juli)

Gilda: Serena Sáenz (2026: 7., 11., 14., 17., 19., 22., 24. März); Nadine Sierra (2026: 28., 31. Juli)

Sparafucile: Riccardo Fassi

Maddalena: Elmina Hasan (2026: 7., 11., 14., 17., 19., 22., 24. März); Rihab Chaieb (2026: 28., 31. Juli)

Giovanna: Natalie Lewis

Graf von Monterone: Martin Snell

Marullo: Thomas Mole (2026: 7., 11., 14., 17., 19., 22., 24. März); Zhe Liu (2026: 28., 31. Juli)

Matteo Borsa: Granit Musliu

Graf von Ceprano: Roman Chabaranok

Gräfin von Ceprano: Nontobeko Bhengu

Gerichtsdiener: Daniel Vening

Page der Herzogin: Lucy Altus

Bayerisches Staatsorchester

Chor der Bayerischen Staatsoper

Nationaltheater München

Am Anfang der Geschichte der Münchner Oper steht der höfische Prunk des jungen italienischen "dramma per musica", jener neuen, zunächst elitären, später aber - in Venedig - schnell volkstümlich werdenden Form musikalischen Theaters. Der Kurfürst Ferdinand Maria errichtete im Herkulessaal der Residenz ein Saaltheater, in dem vor der Hofgesellschaft die ersten italienischen Operndarstellungen inszeniert wurden. Gleichzeitig baute er nach einem Plan seines Vaters Maximilian I. das erste freistehende Opernhaus Deutschlands, indem er das alte Kornhaus, den sogenannten "Haberkasten" am Salvatorplatz, zu einem Barocktheater umgestaltete. Die höfische Ausstattungsoper bediente sich dabei meist mythologischer Stoffe und allegorischer Figuren zur Huldigung an den Fürstenhof. Oft trat die technische Ausstattung mit Flugmaschinen, Seeschlachten und Triumphzügen in Wettstreit mit der Musik.

Unter der Regierung des Kurfürsten Max II. Emanuel in den Jahren 1679 bis 1726 setzte die italienische Oper ihren Siegeszug in München fort. Sein Nachfolger Max III. Joseph ließ dann auch von Francois Cuvilliés das "teatro nuovo pressa la residenza", das Residenztheater erbauen - auch heute noch als "Cuvilliés-Theater" Opernbesuchern aus aller Welt ein Begriff. Aus dem "dramma per musica" war inzwischen die "opera seria" mit dem Kult der Arie, des Belcanto, der Primadonnen und Kastraten geworden. Allmählich entwickelten sich aber überall aus der Bürgerschicht volkstümliche Opern und Singspiele. Die Stoffe der Mythologie und der Fürstenhuldigung wichen lebensnäheren Bezügen aus dem bürgerlichen Bereich. Neue entscheidende Anstöße kamen dabei etwa aus der revolutionären französischen "opéra comique" oder dem Wiener und Leipziger Singspiel.

Aus einer Mischung verschiedenster Stilelemente besteht die "opera buffa", die Mozart mit 19 Jahren noch unter der Regentschaft von Max III. Joseph als seine erste Münchner Auftragsoper mit dem Titel La finta giardiniera komponiert hatte. Sechs Jahre später schrieb er im Auftrag des Kurfürsten Karl Theodor seine "opera seria", den Idomeneo zu Ende, ein Werk das - am 29. Januar 1781 im Residenztheater uraufgeführt - für den 25-jährigen Mozart einen entscheidenden Durchbruch bedeutete.

Das Nationaltheater am Max-Joseph-Platz in München ist der Spielort der Bayerischen Staatsoper und des Bayerischen Staatsballetts.

Das Nationaltheater können Sie sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des MVV sehr gut erreichen.

Mit dem MVV

S-Bahn: S 1 - 8 Marienplatz

U-Bahn: U 3, 6 Marienplatz, U 3 - 6 Odeonsplatz

Bus: 52, 131 Marienplatz, 100 Odeonsplatz

Straßenbahn: 19 Nationaltheater

Mit dem Auto

Anfahrt über den Altstadt-Ring in die Maximilianstraße.

Parkgarage Max-Joseph-Platz: geöffnet Montag bis Sonntag 6.00 Uhr morgens - 2.00 Uhr nachts

Von 18 Uhr bis 8 Uhr können Sie die Nachtpauschale von € 10,- in Anspruch nehmen.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

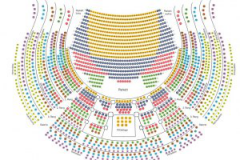

Sitzplan

Sitzplan