Tosca

April 2026 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Melodram in drei Akten

Empfohlen ab 16 Jahren

Auf Italienisch. Mit deutschen und englischen Übertiteln. Neue Produktion.

Dauer ca. 2 Stunden 40 Minuten

Es gibt nur wenige Opern, die vom ersten Takt an einen so intensiven Druck aushalten, wenige, bei denen die Stimmung innerhalb von Sekunden von eiskalter Berechnung zu Überhitzung schwankt. Und kaum eine, in der private Verstrickungen und persönliche Tragödien so eng mit politischen Einstellungen historisch genau verwoben sind. Giacomo Puccinis Tosca elektrisiert das Publikum seit der Uraufführung. Die von der Oper ausgehende Schockwelle war so stark, dass Jahrzehnte später viele Reaktionen eher die Verwirrung und Überwältigung der Betroffenen als die Qualitäten des Werkes selbst und das Liebesdreieck um die Sängerin Floria Tosca, den Maler Mario Cavaradossi und den Polizeichef Baron Scarpia thematisieren. Die künstlerische Welt des Protagonistenpaares Tosca und Cavaradossi ist kein bloßes koloristisches Element, sondern prägt das Profil der Figuren – sie rechtfertigt Toscas Exzentrik ebenso wie Cavaradossis Liberalität und erklärt auch die ausgeprägte Selbstsicherheit der Sängerin: Die Bühnenheldin wird zur Heldin im echten Leben. Scarpias Auftreten ist als Ausdruck seiner entfesselten totalitären Macht zu verstehen, sein sexueller Sadismus gilt bis heute als einer der wirklich skandalösen Momente der Opernliteratur. Das historische Detail ist sicher kein Staffage, sondern bildet die „Voraussetzung für den Konflikt zwischen den Vertretern zweier gegensätzlicher Gesellschaftssysteme“ (Norbert Christen) in einer Krisenzeit. Mit seinem Sammelsurium musikalischer Erkennungsmotive, die sich mit Ausnahme der starren Scarpia-Akkorde sensibel den Situationen anpassen, erreicht Puccini eine neue Dimension der durchkomponierten Opernstruktur – in der intensiven Kohärenz der Partitur schafft er dennoch Inseln, in denen sich Reflexion zu Momenten höchster arioser Intensität verdichtet.

INHALT

Erster Akt

Rom im Juni 1800. In der Kirche Sant’Andrea della Valle.

Ein Mann in Gefangenenkleidung stürmt in die leere Kirche, wo er nach verzweifelter Suche schließlich einen für ihn vorbereiteten Versteckplatz in der Kapelle der Familie Attavanti findet.

Der Sakristan bringt Pinsel, Farben und etwas zu essen für Mario Cavaradossi, der an einem Gemälde der Maria Magdalena arbeitet. Der Sakristan meint, in den Zügen der Heiligen eine Frau zu erkennen, die er kürzlich beten gesehen hat. Cavaradossi bestätigt das und sinniert über die verschiedenen Erscheinungsformen weiblicher Schönheit: die blonde Gräfin Attavanti und seine schwarzhaarige Geliebte, die Opernsängerin Floria Tosca. Der Sakristan verlässt die Kirche. Der Flüchtling glaubt, wieder allein zu sein, und tritt aus der Kapelle. Cavaradossi erkennt ihn als Angelotti, Konsul der gestürzten Römischen Republik (und Bruder der Gräfin Attavanti), und bietet ihm Hilfe an. In diesem Moment klopft Tosca an die Kirchentür. Cavaradossi, der kein Risiko eingehen will, entscheidet sich, ihr von der Flucht des Gefangenen nichts zu sagen. Er befiehlt Angelotti, sich erneut zu verstecken, und gibt ihm den Korb mit dem Essen.

Tosca vermutet, Cavaradossi treffe sich mit einer anderen Frau; er versucht, ihre Eifersucht zu besänftigen. Sie schlägt vor, den Abend nach ihrem Auftritt zusammen zu verbringen, doch seine Gedanken sind woanders, und seine zurückhaltende Reaktion entfacht ihre Eifersucht neu. Sie erkennt das Gesicht der Gräfin Attavanti im Gemälde und fühlt sich in ihrem Verdacht bestätigt. Cavaradossi beruhigt sie und überzeugt sie zu gehen; sie verlangt, dass er Maria Magdalenas Augen schwarz malt.

Cavaradossi gibt Angelotti Anweisungen zu einem Versteck. Ein Kanonendonner kündigt an, dass Angelottis Flucht entdeckt wurde. Es bleibt keine Zeit; Cavaradossi führt Angelotti selbst zu dessen Zuflucht.

Der Sakristan bringt den Chorsängern die Nachricht vom Sieg der Österreicher über Napoleons Armee und befiehlt Vorbereitungen für eine Feier. Die Sänger freuen sich. Baron Scarpia betritt mit seinen Schergen die Kirche und ist empört über das Chaos. Der eingeschüchterte Sakristan wird befragt; die Geheimpolizei findet Angelottis Kleidung, den leeren Korb und einen Fächer der Gräfin Attavanti in der offenen Kapelle. Der Verdacht fällt auf Cavaradossi. Tosca kehrt zurück; sie kann ihren Geliebten später nicht treffen, weil sie bei den Feierlichkeiten singen soll. Scarpia schürt ihre Eifersucht, indem er sagt, er habe den Fächer auf dem Malgerüst gefunden. Tosca eilt zu Cavaradossis Haus und führt unwissentlich Scarpias Spione zu Angelottis Versteck. Scarpia schwelgt in Fantasien von Lust und Macht, während der Chor ein Te Deum singt.

Zweiter Akt

Im Palazzo Farnese.

Scarpia hat Tosca herbeigerufen. Der Polizeiinformant Spoletta berichtet, dass die Suche nach Angelotti erfolglos war. Cavaradossi wurde verhaftet und zur Befragung gebracht, gibt aber nichts preis. Durch das Fenster ist eine festliche Kantate mit Tosca als Solistin zu hören.

Scarpia befiehlt, Cavaradossi zu foltern. Tosca kommt herein, während der Maler abgeführt wird; Cavaradossi bittet sie, nichts zu sagen. Sie versichert Scarpia, dass ihre Eifersucht unbegründet war. Entsetzt reagiert sie, als Scarpia klar macht, dass ihr Geliebter gefoltert wird. Cavaradossi erinnert Tosca daran, nichts zu verraten, doch sie kann seine Schmerzenschreie nicht länger ertragen und verrät Scarpia Angelottis Versteck. Cavaradossi wird bewusstlos hereingebracht. Scarpia schickt Spoletta, um Angelotti zu holen. Sciarrone bringt überraschende Nachrichten, dass die Berichte über die Schlacht bei Marengo irreführend waren, die Schlacht gewendet hat und Napoleon siegreich ist. Cavaradossi jubelt mit letzter Kraft, provoziert Scarpia und wird abgeführt, sein Schicksal scheint besiegelt.

Tosca versucht, mit dem korrupten Scarpia einen Preis für Cavaradossis Freilassung auszuhandeln; zu ihrem Entsetzen verlangt Scarpia körperliche Gegenleistung statt Geld. Tosca erkennt, dass sie keine Wahl hat. Sie denkt über ihr Leben und ihre Kunst nach. Spoletta meldet, Angelotti habe Selbstmord begangen, bevor er gefasst werden konnte. Scarpia zwingt Tosca zu einer Entscheidung; sie stimmt dem Deal zu. Scarpia ordnet eine fingierte Erschießung von Cavaradossi an und schreibt eine Erlaubnis für Tosca und den Maler, die Stadt nach der vorgetäuschten Hinrichtung zu verlassen. Als Scarpia sie umarmen will, trifft Tosca eine blitzschnelle Entscheidung, greift ein Messer vom Tisch und ersticht ihn. Bevor sie geht, stellt sie rechts und links von Scarpias Kopf zwei brennende Kerzen auf und legt ein Kreuz auf seine Brust.

Dritter Akt

Auf dem Plateau der Engelsburg.

In der Ferne ist das Lied eines jungen Hirten zu hören.

Cavaradossi übergibt einem Gefängniswärter seinen letzten Besitz, um einen Abschiedsbrief an Tosca zu schreiben. Seine letzten Gedanken gelten ihr und seiner Liebe zum Leben.

Unerwartet bringt Tosca Nachricht von der fingierten Hinrichtung und erzählt, wie sie Scarpia ermordet hat. Beide schwanken zwischen Angst und Hoffnung.

Während die Erschießung vorbereitet wird, gibt Tosca Cavaradossi theatralische Anweisungen: Nach den Schüssen solle er regungslos bleiben und tot spielen, bis alle Soldaten gegangen sind.

Das Erschießungskommando feuert, Cavaradossi fällt. Wie vereinbart verhindert Spoletta, dass der Sergeant den Gnadenschuss gibt. Doch als alle gegangen sind, rührt sich Cavaradossi nicht. Tosca erkennt, dass er wirklich getroffen wurde. Soldaten eilen auf das Plateau: Scarpias Leiche wurde gefunden, Tosca ist offensichtlich seine Mörderin. Bevor man sie festnehmen kann, stürzt sie sich vom Schloss in den Tod.

Programm und Besetzung

Dirigent: Marco Armiliato

Regisseur: Kornél Mundruczó

Bühnenbild: Monika Pormale

Licht: Felice Ross

Video: Rūdolfs Baltiņš

Chor: Franz Obermair

Dramaturgen: Kata Wéber, Malte Krasting

Floria Tosca: Ailyn Pérez

Mario Cavaradossi: Najmiddin Mavlyanov

Baron Scarpia: Ludovic Tézier

Cesare Angelotti: Roman Chabaranok

Der Mesner: Martin Snell

Spoletta: Tansel Akzeybek

Sciarrone: Christian Rieger

Ein Gefängniswärter: Daniel Vening

Stimme eines Hirten: Solist(en) des Tölzer Knabenchors

Bayerisches Staatsorchester

Chor der Bayerischen Staatsoper

Kinderchor der Bayerischen Staatsoper

Münchner Knabenchor

Nationaltheater München

Am Anfang der Geschichte der Münchner Oper steht der höfische Prunk des jungen italienischen "dramma per musica", jener neuen, zunächst elitären, später aber - in Venedig - schnell volkstümlich werdenden Form musikalischen Theaters. Der Kurfürst Ferdinand Maria errichtete im Herkulessaal der Residenz ein Saaltheater, in dem vor der Hofgesellschaft die ersten italienischen Operndarstellungen inszeniert wurden. Gleichzeitig baute er nach einem Plan seines Vaters Maximilian I. das erste freistehende Opernhaus Deutschlands, indem er das alte Kornhaus, den sogenannten "Haberkasten" am Salvatorplatz, zu einem Barocktheater umgestaltete. Die höfische Ausstattungsoper bediente sich dabei meist mythologischer Stoffe und allegorischer Figuren zur Huldigung an den Fürstenhof. Oft trat die technische Ausstattung mit Flugmaschinen, Seeschlachten und Triumphzügen in Wettstreit mit der Musik.

Unter der Regierung des Kurfürsten Max II. Emanuel in den Jahren 1679 bis 1726 setzte die italienische Oper ihren Siegeszug in München fort. Sein Nachfolger Max III. Joseph ließ dann auch von Francois Cuvilliés das "teatro nuovo pressa la residenza", das Residenztheater erbauen - auch heute noch als "Cuvilliés-Theater" Opernbesuchern aus aller Welt ein Begriff. Aus dem "dramma per musica" war inzwischen die "opera seria" mit dem Kult der Arie, des Belcanto, der Primadonnen und Kastraten geworden. Allmählich entwickelten sich aber überall aus der Bürgerschicht volkstümliche Opern und Singspiele. Die Stoffe der Mythologie und der Fürstenhuldigung wichen lebensnäheren Bezügen aus dem bürgerlichen Bereich. Neue entscheidende Anstöße kamen dabei etwa aus der revolutionären französischen "opéra comique" oder dem Wiener und Leipziger Singspiel.

Aus einer Mischung verschiedenster Stilelemente besteht die "opera buffa", die Mozart mit 19 Jahren noch unter der Regentschaft von Max III. Joseph als seine erste Münchner Auftragsoper mit dem Titel La finta giardiniera komponiert hatte. Sechs Jahre später schrieb er im Auftrag des Kurfürsten Karl Theodor seine "opera seria", den Idomeneo zu Ende, ein Werk das - am 29. Januar 1781 im Residenztheater uraufgeführt - für den 25-jährigen Mozart einen entscheidenden Durchbruch bedeutete.

Das Nationaltheater am Max-Joseph-Platz in München ist der Spielort der Bayerischen Staatsoper und des Bayerischen Staatsballetts.

Das Nationaltheater können Sie sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des MVV sehr gut erreichen.

Mit dem MVV

S-Bahn: S 1 - 8 Marienplatz

U-Bahn: U 3, 6 Marienplatz, U 3 - 6 Odeonsplatz

Bus: 52, 131 Marienplatz, 100 Odeonsplatz

Straßenbahn: 19 Nationaltheater

Mit dem Auto

Anfahrt über den Altstadt-Ring in die Maximilianstraße.

Parkgarage Max-Joseph-Platz: geöffnet Montag bis Sonntag 6.00 Uhr morgens - 2.00 Uhr nachts

Von 18 Uhr bis 8 Uhr können Sie die Nachtpauschale von € 10,- in Anspruch nehmen.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

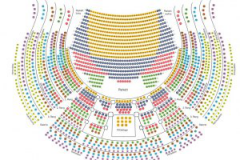

Sitzplan

Sitzplan