Turandot

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Turandot, Prinzessin aus Eis

Im Jahr 2046 steht das ehemals wohlhabende Europa ganz unter Chinas Herrschaft. Vor mehr als 30 Jahren hatte China Europa aus einer finanziellen Krise gerettet, indem es die Schulden, den Besitz und die natürlichen Ressourcen Europas komplett aufkaufte. China ist jetzt die neue Weltmacht.

Turandot, die Prinzessin aus Eis, kontrolliert gleich Big Brother jeden europäischen Bürger: Sie sollen auch den letzten Cent zurückzahlen und die Verschuldung ihrer Elterngeneration begleichen.

I. Akt

In einer kalten Eis-Arena warten die Bürger auf das große Spektakel der öffentlichen Hinrichtungen. Der Mandarino, virtueller Vertreter der Turandot, gibt bekannt, dass Prinzessin Turandot nur den Prinzen heiraten werde, der ihre drei Rätsel löst. Da der letzte Kandidat – immerhin der Prinz von Persien – die Rätsel nicht lösen konnte, soll er geköpft werden. Als Appetitanreger für die Hinrichtung wird ein Eishockey-Spiel gegeben. Im Gedränge fällt Timur, ein blinder Alter, zu Boden. Seine Dienerin Liù bittet um Hilfe. Ein Fremder, dessen Namen Calaf niemand weiß, eilt herbei und erkennt in dem Mann seinen eigenen Vater, den ehemaligen König der Tartaren, der fliehen musste und seinen Sohn für tot hielt.

Das Spektakel der Hinrichtung schreitet voran. Nach dem Einzug des Henkers Pu-Tin-Pao und seiner Helfer wird der Prinz von Persien vorgeführt und erregt das Mitleid des Publikums. Die Menschen verhüllen ihre Augen vor Prinzessin Turandot, die ungerührt das Zeichen zur Hinrichtung gibt. Ungeachtet dessen ist Calaf geblendet von der Schönheit der Prinzessin und beschließt trotz der Warnungen von Timur, Liù und den Ministern Ping, Pang und Pong, sich mit drei Gongschlägen als neuer Kandidat anzukündigen.

II. Akt

Ping, Pang und Pong beklagen die Opfer von Turandots Willkür. Unter dem Einfluss von Alkohol ersehnen sie bessere Zeiten und Frieden in ihrer Heimat. Erinnerungen und Sehnsucht an ein warmes und sinnliches Leben treten vor ihr geistiges Auge.

Das Volk, ordentlich und effizient, bereitet das Spektakel der Brautwerbung des neuen Kandidaten vor. Vor dem Eis-Wolkenkratzer des öffentlichen Fernsehens findet eine Parade für den Kaiser statt. Kaiser Altoum versucht erfolglos, den unbekannten Prinzen von seinem Abenteuer abzuhalten. Da erscheint die Prinzessin aus Eis: Sie erzählt die Geschichte ihrer Vorfahrin, Prinzessin Lo-u-ling, die von einem Fremden – wie Calaf – vergewaltigt wurde, und deren Leid sich tief in ihre Seele eingegraben habe. Aus diesem Grund schütze sie sich durch das grausame Werbungsritual und stelle jedem Anwerber vor drei Rätsel. Calaf jedoch löst ein Rätsel nach dem anderen. Die Eishülle der Prinzessin schmilzt. Nachdem der ihr unbekannte Prinz das letzte Rätsel gelöst hat, fordert dieser seinen Preis. Doch Turandot fleht zu ihrem Vater, er möge sein Versprechen brechen und sie nicht dem Fremden ausliefern. Calaf bietet Turandot daraufhin seinerseits ein Rätsel an: Wenn sie bis zum nächsten Morgen seinen Namen errate, ginge er in den Tod.

III. Akt

Niemand schläft in der Stadt. Alle Bürger wollen den Namen des Fremden wissen. Ping, Pang und Pong dringen auf Calaf ein, der sich ihren Bestechungsversuchen widersetzt. Hierauf werden Timur und Liù, die mit dem Fremden zusammen gesehen worden sind, herangeschleppt. Da sie um die wahre Identität des Fremden zu wissen scheinen, fordert Turandot den Namen des erfolgreichen Kandidaten. Liù stellt sich vor Timur und behauptet, nur ihr allein sei der Name bekannt. Der Folterknecht Pu-Tin-Pao wird gerufen, um sie der Bambusfolter zu unterziehen, bei der ein Bambus langsam durch den Körper des Opfers wächst. Doch Liù schweigt und gesteht Turandot, dass die Liebe ihr Kraft für dieses Opfer gebe. Sie bringt sich um, ohne den Namen verraten zu haben.

Doch Liùs Opfer verwandelt die Gesellschaft. Die alte Tao-Philosophie lebt auf, und Turandot versteht die Bedeutung der Liebe.

Hier endet Puccinis Manuskript. Liù ist jetzt Poesie...

Carlus Padrissa

Übersetzung: Esteban Muñoz

Programm und Besetzung

Dramma lirico in drei Akten (fünf Bildern) - 1926

In italienischer Sprache · Mit Übertiteln in deutscher und englischer Sprache.

Dauer ca. 2 Stunden 45 Minuten

Dirigent: Zubin Mehta

Regie: Carlus Padrissa – La Fura dels Baus

Bühnenbild: Roland Olbeter

Kostüme: Chu Uroz

Video: Franc Aleu

Licht: Urs Schönebaum

Dramaturgie: Andrea Schönhofer, Rainer Karlitschek

Chorleitung: Christoph Heil

Turandot: Olga Maslova

Altoum: Kevin Conners

Timur: Dmitry Ulyanov

Calaf: Jonas Kaufmann

Liù: Ermonela Jaho

Ping: Vitor Bispo

Pang: Tansel Akzeybek

Pong: Samuel Stopford

Ein Mandarin: Bálint Szabó

Der Prinz von Persien: Samuel Stopford

Bayerisches Staatsorchester

Chor, Extrachor und Kinderchor der Bayerischen Staatsoper

Nationaltheater München

Am Anfang der Geschichte der Münchner Oper steht der höfische Prunk des jungen italienischen "dramma per musica", jener neuen, zunächst elitären, später aber - in Venedig - schnell volkstümlich werdenden Form musikalischen Theaters. Der Kurfürst Ferdinand Maria errichtete im Herkulessaal der Residenz ein Saaltheater, in dem vor der Hofgesellschaft die ersten italienischen Operndarstellungen inszeniert wurden. Gleichzeitig baute er nach einem Plan seines Vaters Maximilian I. das erste freistehende Opernhaus Deutschlands, indem er das alte Kornhaus, den sogenannten "Haberkasten" am Salvatorplatz, zu einem Barocktheater umgestaltete. Die höfische Ausstattungsoper bediente sich dabei meist mythologischer Stoffe und allegorischer Figuren zur Huldigung an den Fürstenhof. Oft trat die technische Ausstattung mit Flugmaschinen, Seeschlachten und Triumphzügen in Wettstreit mit der Musik.

Unter der Regierung des Kurfürsten Max II. Emanuel in den Jahren 1679 bis 1726 setzte die italienische Oper ihren Siegeszug in München fort. Sein Nachfolger Max III. Joseph ließ dann auch von Francois Cuvilliés das "teatro nuovo pressa la residenza", das Residenztheater erbauen - auch heute noch als "Cuvilliés-Theater" Opernbesuchern aus aller Welt ein Begriff. Aus dem "dramma per musica" war inzwischen die "opera seria" mit dem Kult der Arie, des Belcanto, der Primadonnen und Kastraten geworden. Allmählich entwickelten sich aber überall aus der Bürgerschicht volkstümliche Opern und Singspiele. Die Stoffe der Mythologie und der Fürstenhuldigung wichen lebensnäheren Bezügen aus dem bürgerlichen Bereich. Neue entscheidende Anstöße kamen dabei etwa aus der revolutionären französischen "opéra comique" oder dem Wiener und Leipziger Singspiel.

Aus einer Mischung verschiedenster Stilelemente besteht die "opera buffa", die Mozart mit 19 Jahren noch unter der Regentschaft von Max III. Joseph als seine erste Münchner Auftragsoper mit dem Titel La finta giardiniera komponiert hatte. Sechs Jahre später schrieb er im Auftrag des Kurfürsten Karl Theodor seine "opera seria", den Idomeneo zu Ende, ein Werk das - am 29. Januar 1781 im Residenztheater uraufgeführt - für den 25-jährigen Mozart einen entscheidenden Durchbruch bedeutete.

Das Nationaltheater am Max-Joseph-Platz in München ist der Spielort der Bayerischen Staatsoper und des Bayerischen Staatsballetts.

Das Nationaltheater können Sie sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des MVV sehr gut erreichen.

Mit dem MVV

S-Bahn: S 1 - 8 Marienplatz

U-Bahn: U 3, 6 Marienplatz, U 3 - 6 Odeonsplatz

Bus: 52, 131 Marienplatz, 100 Odeonsplatz

Straßenbahn: 19 Nationaltheater

Mit dem Auto

Anfahrt über den Altstadt-Ring in die Maximilianstraße.

Parkgarage Max-Joseph-Platz: geöffnet Montag bis Sonntag 6.00 Uhr morgens - 2.00 Uhr nachts

Von 18 Uhr bis 8 Uhr können Sie die Nachtpauschale von € 10,- in Anspruch nehmen.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

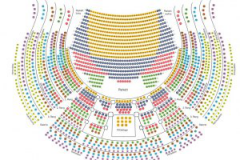

Sitzplan

Sitzplan