Wiener Philharmoniker Konzerte

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Programm und Besetzung

15., 16., 17. und 18. März 2025

Wiener Philharmoniker

Yannick Nézet-Séguin, Dirigent

Yefim Bronfman, Klavier

Programm

Ludwig van Beethoven

Konzert für Klavier Nr. 3 in c-Moll, op. 37

Richard Strauss

Ein Heldenleben. Symphonische Dichtung, op. 40

29. und 30. März 2025

Wiener Philharmoniker

Franz Welser-Möst, Dirigent

Christiane Karg, Sopran

Maximilian Schmitt, Tenor

Mauro Peter, Tenor

Programm

Pasticcio mit Musiken, Arien und Duetten aus Operetten von Johann Strauß Sohn

5., 6., 8. und 9. April 2025

Wiener Philharmoniker

Christian Thielemann, Dirigent

Augustin Hadelich, Violine

Gautier Capuçon, Violoncello

Programm

Johannes Brahms

Konzert für Violine und Violoncello mit Orchester a-Moll, op. 102, „Doppelkonzert“

Johannes Brahms

Symphonie Nr. 4 e-Moll, op. 98

2., 3. und 4. Mai 2025

Wiener Philharmoniker

Mirga Gražinytė-Tyla, Dirigentin

Yuja Wang, Klavier

Programm

Raminta Šerkšnytė

Midsummer Song

Peter Iljitsch Tschaikowskij

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 b-Moll, op. 23

Jean Sibelius

Lemminkäinen und die Mädchen auf Saari. Legende, op. 22/1

Der Schwan von Tuonela. Legende, op. 22/2

Lemminkäinen zieht heimwärts. Legende, op. 22/4

26. Mai 2025

Wiener Philharmoniker

Thomas Adès, Dirigent

Igor Levit, Klavier

Programm

Joseph Haydn

Symphonie A-Dur, Hob. I:64, „Tempora mutantur”

Thomas Adès

Konzert für Klavier und Orchester

György Kurtág

Petite musique solennelle en homage a Pierre Boulez

Pierre Boulez

„Messagesquisse” für sieben Violoncelli

Leoš Janáček

Taras Bulba. Rhapsodie für Orchester nach einer von Nikolaj W. Gogol bearbeiteten Sage

6., 7., 8. und 10. Juni 2025

Wiener Philharmoniker

Franz Welser-Möst, Dirigent

N. N., Mezzosopran

Daniel Behle, Tenor

Programm

Joseph Haydn

Symphonie c-Moll, Hob. I:52

Gustav Mahler

Das Lied von der Erde. Symphonie für zwei Solostimmen und Orchester nach Hans Bethges „Die chinesische Flöte“

20., 21. 22. und 23. September 2025

Wiener Philharmoniker

Tugan Sokhiev, Dirigent

Martha Argerich, Klavier

Programm

Sergej Prokofieff

Konzert für Klavier Nr. 3 in C-Dur, op. 26

Igor Strawinsky

Petruschka. Suite [Originalfassung 1911]

25. und 26. Oktober 2025

Wiener Philharmoniker

Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien

Tugan Sokhiev, Dirigent

Nikola Hillebrand, Sopran

Programm

Johann Strauß Sohn

Ouvertüre zur Operette „Indigo und die vierzig Räuber”

Künstlerleben. Walzer, op. 316

Lob der Frauen. Polka Mazur, op. 315

G’schichten aus dem Wienerwald. Walzer, op. 325

Wein, Weib und Gesang. Walzer, op. 333

Fest-Quadrille, op. 44

Frühlingsstimmen. Walzer, op. 410

Perpetuum mobile. Musikalischer Scherz, op. 257

An der schönen blauen Donau. Walzer, op. 314

Georg Breinschmid

Schani 200. Hommage an Johann Strauß Sohn (Uraufführung)

1. und 2. November 2025

Wiener Philharmoniker

Christian Thielemann, Dirigent

Programm

Samy Moussa

Elysium

Anton Bruckner

Symphonie Nr. 5 in B-Dur, WAB 105

6., 7. und 8. Dezember 2025

Wiener Philharmoniker

Jakub Hrůša, Dirigent

Programm

Zoltán Kodály

Tänze aus Galánta [Fassung für Orchester]

Béla Bartók

„Der wunderbare Mandarin“, op. 19, (Ballett-Suite)

Antonín Dvořák

Die Waldtaube. Symphonische Dichtung, op. 110

Leoš Janáček

Taras Bulba. Rhapsodie für Orchester

18., 20. und 21. Dezember 2025

Wiener Philharmoniker

Franz Welser-Möst, Dirigent

Programm

Ludwig van Beethoven

Ouvertüre Nr. 3 zur Oper „Fidelio", op. 72 (“Leonoren-Ouvertüre")

Richard Strauss

Metamorphosen, Studie für 23 Solostreicher, AV 142

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nr. 5 in c-Moll, op. 67

30. und 31. Dezember 2025, 1. Jänner 2026

Wiener Philharmoniker

Yannick Nézet-Séguin, Dirigent

16., 17. und 18. Jänner 2026

Wiener Philharmoniker

Daniel Harding, Dirigent

Programm

Richard Strauss

Don Juan. Symphonische Dichtung, op. 20

Joseph Haydn

Symphonie Nr. 49 in f-Moll, Hob. 1/49 (“La Passione“)

Richard Strauss

Don Quixote. Symphonische Dichtung, op. 35

14. und 15. Februar 2026

Wiener Philharmoniker

Andris Nelsons, Dirigent

Programm

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie C-Dur, KV 425, „Linzer“

Antonín Dvořák

Symphonie Nr. 6 D-Dur, op. 60

20., 21. und 22. Februar 2026

Wiener Philharmoniker

Andris Nelsons, Dirigent

Lang Lang, Klavier

Programm

Béla Bartók

Konzert für Klavier Nr. 3, Sz 119

Gustav Mahler

Symphonie Nr. 1 in D-Dur

19., 21., 22. und 24. März 2026

Wiener Philharmoniker

Zubin Mehta, Dirigent

Pinchas Zukerman, Violine

Programm

Edward Elgar

Konzert für Violine in h-Moll, op. 61

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nr. 8 in F-Dur, op. 93

17., 18. und 19. April 2026

Wiener Philharmoniker

Sir Simon Rattle, Dirigent

Programm

Gustav Mahler

Symphonie Nr. 9 in D-Dur

1., 2. und 3. Mai 2026

Wiener Philharmoniker

Andris Nelsons, Dirigent

Wiebke Lehmkuhl, Alt

Chor - Wiener Sängerknaben

Chor - Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Damenchor

Programm

Gustav Mahler

Symphonie Nr. 3 in d-Moll

16., 17., 20. und 21. Mai 2026

Wiener Philharmoniker

Riccardo Muti, Dirigent

Programm

Joseph Haydn

Symphonie in B-Dur, Hob. I:102

Joseph Haydn

Symphonie Nr. 103 in Es-Dur, Hob. I/103 (“Mit dem Paukenwirbel“)

Joseph Haydn

Symphonie Nr. 104 in D-Dur, Hob. I:104, "Salomon"

13., 14. und 15. Juni 2026

Wiener Philharmoniker

Lorenzo Viotti, Dirigent

Musikverein Wien Goldener Saal

1812 wurde die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien von Joseph Sonnleithner gegründet. Ab November 1831 veranstaltete sie Konzerte in einem Saal an den Tuchlauben Nr. 12, der sich mit nur 700 Sitzplätzen bald als zu klein erwies.

1863 stimmte Kaiser Franz Joseph dem Vorschlag des beim Innenministerium für die neue Wiener Ringstraßenzone zuständigen Stadterweiterungsfonds zu, der Gesellschaft das dem Staat gehörende Areal am Wienfluss neben dem Bauplatz des Künstlerhauses, gegenüber der Karlskirche, unentgeltlich für ein Konzertgebäude zu überlassen.

Mit der Planung wurde der klassizistische Architekt Theophil von Hansen beauftragt. Es sollten zwei Säle werden, ein großer für Orchester- und ein kleiner für Kammermusikkonzerte. Sämtliche Steinmetzarbeiten führte die Wiener Firma Anton Wasserburger aus; nach ihren Eigenschaften, aber auch ihrer Verfügbarkeit, wurden Sandsteine aus Breitenbrunn und St. Margarethen, harte Kalksteine von Kaisersteinbruch am Leithagebirge und Wöllersdorf verwendet.

Das Haus wurde am 6. Jänner 1870 mit einem feierlichen Konzert eröffnet, und die Kritik lobte sogleich einhellig die grandiose Akustik des Großen Saales, dessen Ruhm sich in kurzer Zeit in der ganzen Welt verbreitete. Auch der kleine Saal, der 1937 nach Johannes Brahms benannt wurde, erhielt bald den Ruf, ein idealer Ort für Kammermusik zu sein.

Im Jahr 2004 wurden vier kleinere, unterirdische Säle eröffnet, die für Konzerte ebenso wie für Proben, Konferenzen, Workshops oder Empfänge konzipiert sind und für größtmögliche Flexibilität in der Nutzung mit modernster Technik ausgestattet wurden. Ursprünglich hätte diese Erweiterung vom amerikanischen Musikmäzen Alberto Vilar finanziert werden sollen. Nachdem dieser abgesprungen war, half der austro-kanadische Industrielle Frank Stronach aus.

Großer Saal (Goldener Saal)

"So hoch auch die Erwartungen gehen mochten, so wurden sie doch von dem ersten Eindruck des Saales überboten, der an architektonischer Schönheit und stilvoller Pracht einzig in seiner Art dasteht." So schrieb die Presse über die Eröffnung des neuen Musikvereinsgebäudes und das erste Konzerte im Großen Musikvereinssaal am 6. Januar 1870.

Der Eindruck muß überwältigend gewesen sein - so überwältigend, daß Wiens Kritikerpapst Eduard Hanslick irritiert die Frage aufwarf, ob dieser Große Musikvereinssaal "nicht zu glänzend und prachtvoll sei für einen Concertsaal". "Von allen Seiten quellen Gold und Farben ..."

Brahms Saal

"Um nicht zu viel zu versprechen, es ist der schönste, prunkvollste, repräsentativste Kammermusiksaal geworden, den unsereins irgendwo auf der Welt kennt." So schrieb eine Wiener Tageszeitung im Oktober 1993, als der Brahms-Saal nach aufwendigen Renovierungsarbeiten der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Die Überraschung war perfekt. Man erlebte einen völlig neuen Saal. Denn anders als der Große Musikvereinssaal hatte der Brahms-Saal sein Gesicht im Lauf der Zeit recht stark verändert. Wann und wie er zu jener leicht tristen Schummrigkeit gekommen war, in der die Musikfreunde ihn vor 1993 kannten, ließ sich nicht genau eruieren. Aber fest stand, dass er einst ganz anders ausgesehen haben musste. In den "Blättern der Erinnerung an den Bau und die Eröffnung des neuen Hauses der Gesellschaft der Musikfreunde" wurde der Kleine Saal, wie er damals noch hieß, als ein "wahres Schatzkästlein" beschrieben.

Gläserner Saal

Von der Konzertveranstaltung bis zum erlesenen Bankett. Der Gläserne Saal / Magna Auditorium ist nicht nur der größte der 4 neuen Säle des Musikvereins. Er ist auch der flexibelste.

Hubpodien machen innerhalb kürzester Zeit aus einem Konzertsaal ein Tagungszentrum, aus einem Kino einen Ballsaal, aus einer Bühne einen Laufsteg. Modernste Technik für Ton, Licht,Video und Datengroßbildprojektionen schaffen ideale Voraussetzungen für halbszenische Produktionen.

Der Gläserne Saal / Magna Auditorium wurde vom Wiener Architekten Wilhelm Holzbauer gestaltet. Bei einer Raumhöhe von 8 Meter fasst er – inklusive Galerie – 380 Personen.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

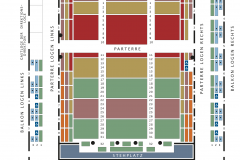

Sitzplan

Sitzplan