Bach, Cantates II, Actus Tragicus

Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |

Bach : Cantates II – Actus Tragicus | Concert

Les Bachfest de Leipzig ont proposé à leurs spectateurs de choisir les œuvres pour deux programmes de cantates de Bach, remplis de chefs-d’œuvre : John Eliot Gardiner a suivi les attentes du public en composant deux programmes d’après ces recommandations.

Ce deuxième programme s’ouvre sur une méditation grave autour de la mort, du chagrin et de la foi, pour s’élever progressivement vers l’espérance, la joie et la promesse de l’éveil spirituel. Un itinéraire sonore et théologique, où la musique sacrée allemande des XVIIe et XVIIIe siècles révèle toute sa puissance expressive, entre tradition luthérienne et génie baroque.

Le motet Christ lag in Todesbanden est l’une des toutes premières cantates de Johann Sebastian Bach, écrite autour du choral pascal de Martin Luther. Elle mêle la rigueur contrapuntique à une ferveur dramatique saisissante, évoquant la victoire de la vie sur la mort dans une série de variations chorales d’une grande intensité.

Avec Was betrübst du de Johann Hermann Schein, l’atmosphère devient plus intime. Ce motet met en musique un psaume de lamentation, exprimant l’angoisse du croyant face à l’abandon apparent de Dieu. L’écriture raffinée de Schein, influencée par le madrigal italien, confère à ce texte une expressivité poignante.

La cantate Ich hatte viel Bekümmernis est une vaste fresque spirituelle, presque dramatique, en deux parties. Bach y traite le thème de l’affliction avec une intensité bouleversante, avant de faire surgir progressivement l’espoir et la confiance, culminant dans un chœur final d’exultation. C’est une œuvre de passage, de la nuit vers la lumière, où la foi agit comme transformation intérieure.

Après cette traversée du deuil et de la détresse, le motet Selig sind die Toten de Heinrich Schütz offre une forme de paix. Adapté du Livre de l’Apocalypse, ce motet lumineux affirme la béatitude des morts « qui meurent dans le Seigneur ». L’élégance sobre de Schütz donne à ce texte une grandeur paisible et consolatrice.

La cantate funèbre Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, aussi appelée Actus tragicus, est l’un des sommets de la musique sacrée de Bach. Composée pour une cérémonie funéraire, elle transcende la tristesse du deuil en une acceptation sereine de la mort.

Avec Ich freue mich de Schein, un vent de joie souffle à nouveau. Ce motet énergique et rayonnant exprime l’allégresse du croyant dans sa foi, dans un style qui allie clarté luthérienne et vivacité madrigalesque.

Le programme s’achève avec une des cantates les plus célèbres de Bach : Wachet auf, ruft uns die Stimme. Cette œuvre, fondée sur le choral luthérien de Philipp Nicolai, est une célébration de l’union mystique entre l’âme et le Christ. Équilibrée, inspirée, pleine de lumière, elle résume en musique l’attente joyeuse du salut.

Sous la direction inspirée de John Eliot Gardiner, le Constellation Choir and Orchestra donne vie à ces chefs-d’œuvre dans une interprétation fidèle, vibrante et profondément habitée. Un voyage spirituel et esthétique, du trouble à la consolation, de l’ombre à la lumière.

Prestige VIP – Meilleures places de la salle, incluant un verre de champagne et le programme du spectacle.

Prestige – Comprend un verre de champagne offert.

Programme et distribution

Marie Luise Werneburg, Soprano

Peter Davoren, Ténor

Alex Ashworth, Basse

The Constellation Choir and Orchestra

John Eliot Gardiner, Direction

Programme

Première partie : 1h05

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Christ lag in Todesbanden, BWV 4

Johann Hermann Schein (1586-1630)

Was betrübst du

Johann Sebastian Bach

Ich hatte viel Bekümmernis, BWV 21

Entracte

Deuxième partie : 50 minutes

Heinrich Schütz (1585-1672)

Selig sind die Toten

Johann Sebastian Bach

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106

Johann Hermann Schein

Ich freue mich

Johann Sebastian Bach

Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140

Chapelle royale de Versailles

La Chapelle Royale fut achevée en 1710 à la fin du règne de Louis XIV. Jules Hardouin-Mansart proposa le plan au roi en 1669. Le Premier Architecte mourut en 1708 sans voir la fin des travaux qui furent repris par son beau-frère Robert De Cotte. Le monarque régnant ne venait que pour les grandes fêtes religieuses où il recevait la communion, pour les cérémonies de l'Ordre du Saint-Esprit, pour les baptêmes et mariages des enfants royaux célébrés de 1710 à 1789. Cette chapelle palatine exceptionnelle fut également utilisée pour une large gamme de cérémonies religieuses, y compris le mariage de l'archiduchesse Marie-Antoinette avec le futur Louis XVI.

Au-dessus de l'autel, autour de l'orgue de Clicquot décoré d'un fin relief du roi David, joué par de grands maîtres comme François Couperin, la musique de la Chapelle, célèbre dans toute l'Europe, chantait des motets tous les jours pendant tous les offices religieux. Aujourd'hui, le Dixit Dominus ou le Messiah de Handel, les Oratorios, le Magnificat, les Cantates ou les Passions de Bach, le Stabat Mater de Pergolesi ou le Te Deum de Charpentier résonnent dans cette architecture majestueuse.

FR

FR EN

EN DE

DE IT

IT ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

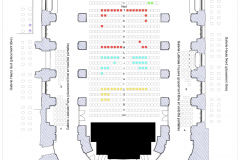

Plan de la salle

Plan de la salle