Salomé

Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |

SALOMÉ – Richard Strauss 1864–1949

Drame musical en un acte

Livret de Richard Strauss

d’après la traduction allemande de Hedwig Lachmann du Salomé d’Oscar Wilde

Salomé : un Nouveau Testament nihiliste.

Oscar Wilde écrivit le drame biblique Salomé en français lors de son séjour à Torquay, inspiré par le tableau de Gustave Moreau représentant la princesse hébraïque. L’œuvre, rédigée en une prose hautement poétique, ne fut pas écrite pour la célèbre actrice française Sarah Bernhardt, bien qu’elle ait certainement demandé à l’interpréter. Wilde choisit le français pour des raisons personnelles et stratégiques, car il était impossible de mettre en scène des sujets bibliques dans la Grande-Bretagne victorienne. Richard Strauss découvrit ce drame lors de ses premières représentations en Allemagne, dans la traduction de Hedwig Lachmann, dramaturge et première autrice du livret, que Strauss réduisit au tiers de sa longueur originale. Le compositeur voulait préserver le nihilisme philosophique, proche de Nietzsche, que Wilde avait orné de préciosité décadente. Salomé est un Nouveau Testament wagnérien, une purification du Parsifal de Wagner. Mais malgré la volonté de Strauss de dépasser la voie wagnérienne, des traces de ses structures subsistent dans l’architecture de ce poème symphonique névrotique, qui se termine par un Liebestod sanglant chanté par l’héroïne à la tête aimée et sacrée du Baptiste.

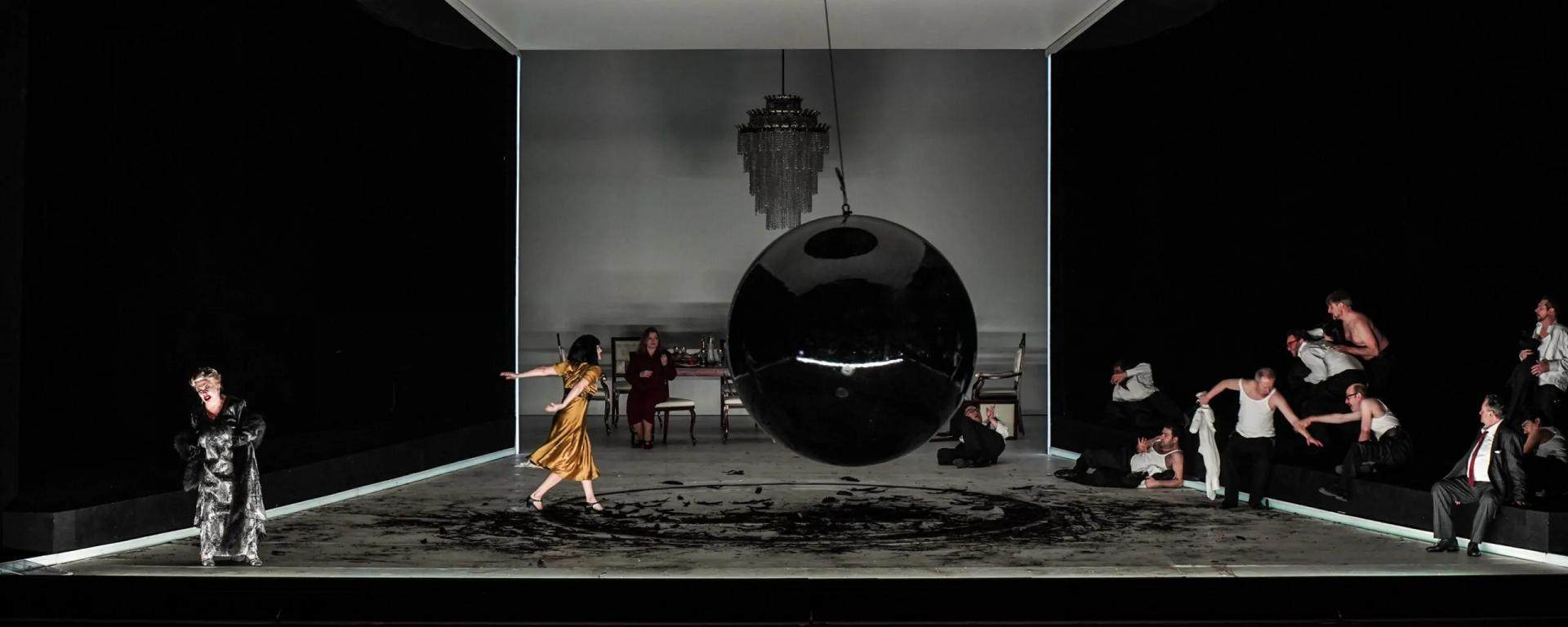

La Salomé sensuelle et perverse de Strauss revient aux Arts dans une production originale de la Scala, conçue par Damiano Michieletto, dont les œuvres Il viaggio a Reims, Don Giovanni, La damnation de Faust et L’elisir d’amore ont déjà été présentées avec succès dans la grande salle. Cette production du metteur en scène italien le plus visionnaire de notre époque est l’une des plus marquantes de sa carrière, riche en symboles, dotée d’une puissance visuelle qui offre une image plus contemporaine du personnage biblique incarné par Vida Miknevičiūtė. Ce soprano lituanien, admirée pour son talent vocal exceptionnel et sa capacité à transmettre la complexité émotionnelle de Salomé, s’est imposée comme l’interprète de référence de ce rôle controversé, avec plus de 50 représentations à son actif dans les opéras de Vienne, Munich et Berlin, ainsi qu’à la Scala, où elle a chanté dans cette même production. Elle est accompagnée d’artistes renommés tels que John Daszak (Hérode), Michaela Schuster (Hérodiade) et Nicholas Brownlee, sous la direction de James Gaffigan.

Argument

L’action se situe au début de l'ère chrétienne et se déroule sur une grande terrasse du palais d'Hérode, sous le règne d'Hérode Antipas.

La nuit, sur une terrasse du palais, Salomé, belle-fille d’Hérode, est observée avec passion par Narraboth, capitaine de la garde. Jochanaan (Jean-Baptiste), prophète, est emprisonné dans une citerne pour avoir diffamé Hérode. Il proclame l'arrivée de Jésus, mais son appel rencontre l'incompréhension des gardes. Salomé entend le prophète. Elle parvient à convaincre les gardes de faire sortir Jochanaan afin de le voir. À la fois fascinée et apeurée par ses prophéties, Salomé se prend de passion pour cet homme. Narraboth ne peut supporter la scène et se tue à l'aide d'un poignard. Jochanaan est reconduit dans la citerne. Hérode, Hérodias (ou Hérodiade, son épouse) et la Cour sortent sur la terrasse. Ils y trouvent Salomé et le cadavre de Narraboth. Hérode tente de distraire Salomé tandis que la voix du prophète retentit, s'en prenant à Hérodias. Une controverse s'ensuit entre celle-ci et Hérode tandis que Jochanaan annonce la venue du Messie. Hérode supplie Salomé de danser pour lui, promettant monts et merveilles. Celle-ci finit par accepter, au grand dam de sa mère. Hérode est subjugué, mais Salomé exige comme prix la tête de Jochanaan. Après avoir refusé, puis tenté de réduire son exigence, Hérode finit par céder et le bourreau descend dans la citerne. Il ressort, brandissant la tête du prophète dont Salomé s'empare. Elle lui parle et finit par baiser les lèvres tant désirées. Hérode, horrifié, donne l'ordre de tuer Salomé.

Scène I

Dès la toute première note de musique éclate le caractère sensuel de l'opéra et tout de suite on chante l'irrésistible beauté de la princesse Salomé. Narraboth est en conversation avec le page du roi Hérode. Il est désespérément amoureux de Salomé. Le page prévoit les catastrophes que pourrait apporter un tel amour. La lune, élément du décor, joue ici un rôle symbolique. Le page y voit l'image d'une femme en train de sortir de la tombe. Ce symbolisme de la lune reviendra à travers tout l'opéra. Différents personnages aperçoivent des choses différentes tandis que la couleur et l'éclat de l'astre changent eux aussi régulièrement selon l'état d'esprit qu'il exprime. Le fait que le page voie dans la lune une femme morte annonce tout de suite l'issue dramatique du récit et peut faire allusion au caractère névrotique de Salomé.

La voix de Jokanaan le Baptiste retentit soudain dans la citerne où on l'a enfermé. Il prophétise et annonce l'arrivée du Rédempteur, mais personne ne comprend ce qu'il dit. La plupart le regardent comme un fou abominable et étrange. Le roi Hérode l'a fait enfermer et interdit que quiconque lui adresse la parole. C'est seulement plus tard qu'on se rend compte qu'il a donné un tel ordre parce qu'il redoutait la sainteté de cet homme.

Scène II

Salomé apparaît sur la scène. Elle s'est retirée du banquet qui a lieu dans le palais et s'étonne en voyant que son beau-père, le roi Hérode, ne cesse de la regarder avec des yeux concupiscents. Dans l'attitude de la cour à cette minute apparaît clairement ce qui fait son caractère décadent : la perversion de l'inceste. La fonction symbolique de la lune ne doit pas être oubliée. Quand Salomé la regarde elle y voit une fleur d'argent, froide et pudique, comme la beauté de la jeune femme vierge qu'elle-même est encore.

Quand Jean à nouveau se met à prophétiser, il attire l'attention de Salomé. Elle comprend mieux ce qu'il dit et affirme que cet homme dit des choses terribles au sujet de sa mère Hérodiade. Celle-ci partage de façon scandaleuse la vie du frère de son mari assassiné et son nouvel époux est justement celui qui a organisé le meurtre. Jokanaan n'hésite pas à lui donner le nom de prostituée. On voit bien que Salomé s'intéresse à cet homme mystérieux et voudrait lui parler, même si Hérode l'a interdit. Parfaitement consciente de ce qu'une jeune fille peut obtenir par la séduction et décidée à l'obtenir coûte que coûte, elle s'adresse à Narraboth car elle ne s'est que trop rendu compte que celui-ci ne cesse de la regarder. Elle a peu de mal à le faire obéir, joue avec lui, le séduit, lui fait des promesses, utilise l'amour qu'il lui porte et finit par obtenir ce qu'elle veut : Narraboth ordonne qu'on retire Jokanaan de son cachot.

Scène III

Apparaît Jokanaan qui produit sur Salomé une impression intense. Le premier sentiment de la jeune femme est le dégoût mais il se tourne vite en adoration ! Elle est émerveillée par la beauté de son corps, la splendeur de ses cheveux et la sensualité de sa bouche. Elle veut baiser cette bouche et demande plusieurs fois au Baptiste de l'embrasser. Mais Jokanaan ignore cette insistance de la fille d'une prostituée et refuse. Son amour pour Salomé fait alors littéralement perdre la raison à Narraboth : incapable de la voir devenue folle pour un prophète insensé et repoussant, il se tue avec son épée et tombe aux pieds de celle qu'il aime. Salomé ne le remarque même pas. Salomé veut baiser la bouche de Jokanaan. Mais Jokanaan finit par la maudire et retourne dans sa citerne.

Scène IV

Le roi Hérode apparaît sur la scène avec la reine Hérodiade. Il est à la recherche de Salomé. La reine tente vainement de l'empêcher de regarder sa fille avec convoitise. À son tour il aperçoit la lune et y voit l'image d'une femme folle et ivre. Il se sent d'humeur lubrique ! Hérodiade est la seule à voir la lune comme elle est réellement. Elle est parfaitement consciente des intentions incestueuses d'Hérode. Elle réalise également que les accusations continuelles de Jokanaan contre elle peuvent nuire à son image de reine, puisqu'elles sont exactes. Elle ne souhaiterait donc rien tant que de voir le prophète condamné à mort, mais on sait qu'Hérode se refuse à le faire exécuter, de peur qu'il ne s'agisse d'un homme de Dieu. La crainte du roi est reflétée aussi symboliquement dans le vent froid et vif qui surgit soudain et qu'Hérode est le seul à ressentir. Ce vent toutefois disparaît aussi vite qu'il était venu et Hérode continue à festoyer. Sa décadence est encore une fois mise en relief quand il remarque le cadavre de Narraboth. Il ne s'occupe pas de savoir pourquoi et comment il est là mais donne l'ordre qu'on le fasse disparaître au plus vite. Hérode veut festoyer sans être dérangé. Il demande à Salomé de danser pour lui. Elle commence par refuser, mais comme Hérode, dans son désir lubrique, lui jure qu'elle pourra lui demander tout ce qu'elle voudra, elle exécute devant lui une danse d'un érotisme extrême, la « danse des sept voiles ».

Quand Salomé a terminé sa danse, Hérode au comble de l'excitation lui demande ce qu'elle veut. Elle a trouvé maintenant l'occasion de se venger de l'indifférence de Jokanaan vis-à-vis d'elle, et elle réclame qu'on lui apporte sa tête sur un plateau d'argent. Hérode commence par refuser mais il doit bien admettre qu'il a juré de lui donner ce qu'elle voudrait. Hérodiade se réjouit elle aussi que cet homme finisse par disparaître et intervient pour hâter son exécution. On atteint le moment le plus important de l'opéra quand on apporte la tête coupée et sanglante de Jokanaan sur un grand plat d'argent à Salomé. « Ah ! Tu n'as pas voulu me laisser embrasser ta bouche, Jokanaan ! dit-elle, maintenant je vais l'embrasser ! » et Salomé embrasse la bouche de la tête coupée du prophète. Hérode a beau être décadent, c'est plus qu'il n'en peut supporter. Il ordonne de la tuer. L'opéra s'achève sur les soldats qui se ruent sur Salomé et l'écrasent sous leurs boucliers.

Programme et distribution

Direction musicale – James Gaffigan

Mise en scène – Damiano Michieletto

Décors – Paolo Fantin

Costumes – Carla Teti

Lumières – Alessandro Carletti

Chorégraphie – Thomas Wilhelm

Salomé – Vida Miknevičiūtė

Hérode – John Daszak

Hérodiade – Michaela Schuster

Jean-Baptiste – Nicholas Brownlee

Narraboth – Joel Prieto

Orquestra de la Comunitat Valenciana

Palais des Arts Reina-Sofía

Le Palau de les Arts Reina Sofía est un bâtiment majestueux conçu par l'architecte valencien Santiago Calatrava. Sa forme sculptée est hautement symbolique.

L'architecture innovante de ce bâtiment de 40 000 mètres carrés -75 mètres de haut- abrite quatre salles d'opéra, de musique, de ballet et de théâtre.

Projet de plates-formes à différents niveaux avec passages et jardins méditerranéens. L'accès aux différentes zones se fait au moyen d'ascenseurs et d'escaliers panoramiques situés à l'intérieur des parois métalliques du bâtiment. Le contraste entre la structure en tôle opaque et les foyers vitrés produit des sensations toujours changeantes lors de la promenade dans le bâtiment.

Le panache métallique, planté sur la passerelle à l'entrée principale du Palau de les Arts, semble flotter au-dessus de la structure. Cette passerelle surélevée est accessible par deux escaliers différents, elle mesure 56 mètres de long et elle est située à l'extrémité ouest du bâtiment. Depuis l'entrée principale, où se trouve la billetterie, deux couloirs symétriques mènent au hall de la salle de concert principale.

Un seul point d'appui soutient le panache au-dessus du bâtiment en forme d'amande, laissant l'extrémité est de la plume flotter dans les airs, défiant la gravité.

Du béton blanc et fin recouvre les grands supports structurels métalliques du bâtiment, tandis que des carreaux de mosaïque brisés (trencadís) ont été utilisés pour décorer les coques extérieures, les murs et les bassins réfléchissants du Palau.

Le Palau est entouré de plus de 60 000 mètres carrés de jardins, de sentiers et de 11 000 mètres carrés d'eau dans les bassins réfléchissants en contrebas.

Comment arriver

Adresse : Av. del Professor López Piñero, 1, Quatre Carreres, 46013 València, Valence, Espagne

Transports publics

Bus : lignes EMT : 1, 13, 15, 19, 25, 35, 40, 95 et 99.

Plus d'information

Métro : L'arrêt le plus proche est Ciutat Arts i Ciències – Justícia (ligne 10). De plus, vous pouvez utiliser l'arrêt Alameda (lignes 3 et 5) et il se trouve à 20 minutes à pied à travers les jardins du Turia.

Taxi

Station de taxis sur la Plaza Monteolivete

Vélo

Valenbisi, avec des stations à Avda. de La Plata (Musée Fallero) et Autopista del Saler - Puente de Monteolivete

Stationnement le plus proche

Parking L'Umbracle

Le parking le plus proche se trouve à L’Umbracle, également à l’intérieur de la Cité des Arts et des Sciences. Ce parking a une capacité de 665 voitures et 25 bus.

Accessibilité

Les quatre salles du Palau de les Arts Reina Sofía disposent d'espaces exclusivement réservés aux personnes nécessitant l'utilisation d'un fauteuil roulant.

Ces places ne sont pas comprises dans les ventes générales et ne peuvent être réservées : leur utilisation est établie suivant l'ordre de demande. Dans le cas de personnes présentant un degré de handicap reconnu et qui doivent être accompagnées par une autre personne, tant le titulaire que l'accompagnateur peuvent bénéficier des promotions destinées à ce groupe.

De même, le théâtre propose un service d'assistance aux fauteuils roulants, depuis et vers l'entrée principale du bâtiment de l'Avenida López Professeur Piñero. Ce service doit être demandé une semaine avant la représentation.

FR

FR EN

EN DE

DE IT

IT ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

Plan de la salle

Plan de la salle