トゥーランドット

JUL 2026 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

三幕五場の抒情的ドラマ

ジュゼッペ・アダーミとレナート・シモーニ作、カルロ・ゴッツィの同名劇作に基づく台本

音楽:ジャコモ・プッチーニ

あらすじ

時と場所:いつとも知れない伝説時代の北京

第1幕

宮殿(紫禁城)の城壁前の広場。役人が群衆に宣言する「美しいトゥーランドット姫に求婚する男は、彼女の出題する3つの謎を解かなければならない。解けない場合その男は斬首される」今日も謎解きに失敗したペルシアの王子が、月の出とともに斬首されるべく、喝采する群衆の中を引き立てられてくる。敗戦により、国を追われて放浪中の身であるダッタン国の王子カラフは、召使いのリューに手を引かれながらさ迷う盲目の父、ダッタン国の元国王ティムールを発見し、3人は互いに再会を喜ぶ。ペルシア王子処刑の様子を見にトゥーランドット姫が広場に現れ、カラフは一目見てその美しさの虜となる。ティムール、リュー、そして宮廷の3大臣ピン、ポン、パンが思いとどまるよう説得するが、カラフはトゥーランドットの名を叫びながら銅鑼を3回打ち鳴らし、自らが新たな求婚者となることを宣言する。第1幕では、トゥーランドット姫は一切声を発さない。

第2幕

ピン、ポン、パンの三大臣が軽妙なやりとりで姫とカラフの噂話をしている。そのうち、帝の出御となり群衆が集まる。万歳の叫び声の中、皇帝アルトウームがカラフに無謀な試みをやめるよう説得するがカラフは耳を貸さない。こうして姫が冷やかな表情で出てくる。

カラフの謎解きの場面。トゥーランドット姫は、何故自分がこのような謎を出題し、男性の求婚を断ってきたのかの由来を改めて述べる「かつて美しいロウ・リン姫は、異国の男性に騙され、絶望のうちに死んだ。自分は彼女に成り代わって世の全ての男性に復讐を果たす」。

第一の謎「毎夜生まれては明け方に消えるものは?」カラフ曰く「それは希望」第二の謎「赤く、炎の如く熱いが、火ではないものは?」「それは血潮」カラフは2つまでも正解を返す。最後の謎「氷のように冷たいが、周囲を焼き焦がすものは?」カラフは暫く悩むが、これも「トゥーランドット!」と正答する。

謎がことごとく打破されたトゥーランドット姫は父アルトゥーム皇帝に「私は結婚などしたくない」と哀願するが、皇帝は「約束は約束」と娘に翻意を促す。カラフは姫に対して「それでは私もたった一つの謎を出そう。私の名は誰も知らないはず。明日の夜明けまでに私の名を知れば、私は潔く死のう」と提案する。

第3幕

北京の街にはトゥーランドット姫の命令が下る。「今夜は誰も寝てはならぬ。求婚者の名を解き明かすことができなかったら住民は皆死刑とする」カラフは「姫も冷たい部屋で眠れぬ一夜を過ごしているに違いない。夜明けには私は勝利するだろう」とその希望を高らかに歌う。ピン、ポン、パンの3大臣は多くの美女たちと財宝を彼に提供、姫への求婚を取り下げるよう願うが、カラフは拒絶する。ティムールとリューが、求婚者の名を知る者として捕縛され連行されてくる。名前を白状しろ、とリューは拷問を受けるが、彼女は口を閉ざし、衛兵の剣を奪い取って自刃する。リューの死を悼んで、群衆、3大臣など全員が去り、トゥーランドット姫と王子だけが残される。

王子は姫に熱い接吻をする。リューの献身を目の当たりにしてから姫の冷たい心にも変化が生じており、彼を愛するようになる。ここで王子ははじめて自らの名がカラフであることを告げる。「名前がわかった」と姫は人々を呼び戻す。

トゥーランドットとカラフは皇帝の玉座の前に進み出る。姫は「彼の名は……『愛』です」と宣言する。群衆は愛の勝利を高らかに賛美、皇帝万歳を歌い上げる中、幕。

プログラムとキャスト

イタリア語のオペラ(イタリア語・英語の字幕付き)

上演時間:約3時間(休憩あり)

指揮 | ヴィンチェンツォ・ミレッタリ

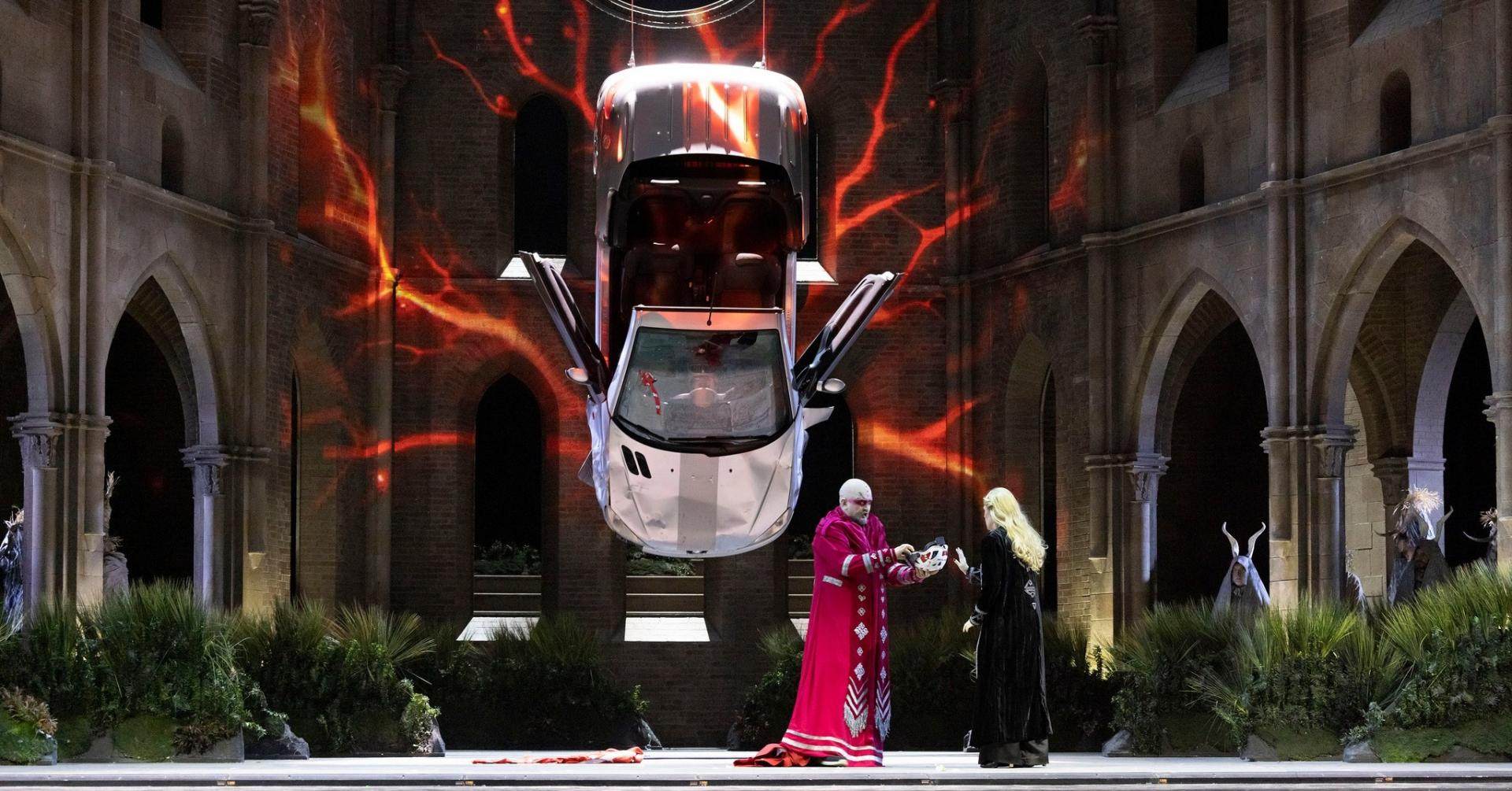

演出 | ヴァシリー・バルハトフ

舞台美術 | ジノヴィ・マルゴリン

衣装 | ガリャ・ソロドヴニコワ

照明 | アレクサンダー・シヴァエフ

振付 | ディナ・フセイン

キャスト:

ツァーランドット姫 | アンナ・ピロッツィ (5, 8, 11, 14) / イナラ・コズロフスカヤ (7, 10, 12, 15)

皇帝アルトゥーム | ラウル・ヒメネス

ティムール | アレクサンダー・ヴィノグラドフ

カラフ | ブライアン・ジャグデ (5, 8, 11, 14) / アンジェロ・ヴィラリ (7, 10, 12, 15)

リウ | プリティ・エンデ (5, 8, 11, 14) / ハスミク・トロスヤン (7, 10, 12, 15)

ピン | ジャンルカ・ファイラ

パン | マッテオ・マッキオーニ

ポン | フランチェスコ・ピッタリ

マンダリン | ハエ・カン

第一の侍女 | レスリー・オルガ・ヴィスコ ♮

第二の侍女 | ヴァレリア・アッティアネーゼ ♮

ペルシャ王子 | マッシモ・シリグ ♮

サン・カルロ劇場管弦楽団、合唱団、子供合唱団

合唱指揮 | ファブリツィオ・カッシ

子供合唱指揮 | ステファニア・リナルディ

サン・カルロ劇場制作

♮ サン・カルロ劇場合唱団

サン・カルロ劇場 ナポリ

サン・カルロ劇場はイタリア・ナポリにある歌劇場で、劇場としてはヨーロッパで現役最古のものである。資金不足のため1874年-1875年のシーズンが中止された以外、定期公演が中止されたことがない点でも特筆される。

サン・カルロ劇場は、ナポリに劇場があることを望んだブルボン朝ナポリ王国の初代王カルロ によって建造された。開場は1737年11月4日、演目はピエトロ・メタスタージオ台本、ドメニコ・サッロ音楽のオペラAchille in Sciroであった。この時サッロはオーケストラの指揮も行い、幕間にはグロッサテスタの2つのバレエも演じられた。この劇場はその建築、金装飾、および豪華壮麗な青色(ブルボン家の色であった)の布張装飾で有名となった。

1816年2月12日、サン・カルロ劇場は火事により焼失するが、両シチリア王フェルディナンド1世の命により僅か10か月にして再建される。現在の建築はこの再建建築と基本的には同一であり、変化はヴェルディの提案したオーケストラ・ピットの設置(1872年)、電気照明の導入および中央シャンデリアの撤廃(1890年)、入口ロビー並びに楽屋棟の建築、に限られている。

1817年1月12日、再建された劇場はマイールの「パルテーノペの夢」(Il sogno di Partenope)で再オープンする。スタンダールはこの公演の2夜目を聴いており「ヨーロッパのどこにも、この劇場に比べ得るどころか、この劇場の素晴らしさの足許に及ぶところも存在しない。ここは人の目を眩惑し、ここは人の魂を狂喜させる」と書き記している。

1815年から1822年まで、ロッシーニはこのサン・カルロ劇場を含めたナポリ王国全ての王立オペラ劇場の劇場付作曲家・兼音楽監督であり、「オテロ」「湖上の美人」を含む9つのオペラがこの時期書かれた。

ジュゼッペ・ヴェルディもまたこの劇場と縁深い一人である。必ずしも彼の傑作とは言いがたいが、「アルツィラ」および「ルイザ・ミラー」はサン・カルロ劇場のために書かれた作品である。「仮面舞踏会」も本来はこの劇場のためのオペラだったが、スウェーデン国王が暗殺されるという筋書自体が王国であるナポリでは検閲で不許可とされ、舞台をアメリカ・ボストンに、初演地もローマに変更しての公演となった。

20世紀に入って、サン・カルロは革新的な支配人アウグスト・ラグーナを迎える。彼は1920年からの10シーズンをすべてワーグナー作品で開幕するという、当時のイタリアでは異例のプログラムを組み、またリッカルド・ザンドナーイ作曲、ガブリエーレ・ダンヌンツィオ脚本のオペラ「フランチェスカ・ダ・リミニ」などの新作オペラの初演にも熱心だった。

第二次世界大戦で大きな損害がなかったことも幸いして、サン・カルロ劇場は戦後いち早くイギリスへの引越公演(1946年)を行うなど、オペラ劇場としての機能を回復した。その革新的伝統は戦後も継続し、たとえばアルバン・ベルクの「ヴォツェック」のイタリア初演(1949年、カール・ベーム指揮)などが行われている。

JP

JP EN

EN DE

DE IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU RO

RO

座席表

座席表